2021年07月18日

朝日山系初めての沢

コロナ禍山形釣行の最終日はPLAさんと一緒に朝日山系の初めての沢を釣ってみることにした。我々のホームリバーのすぐ近くにある未釣の沢で未知数なところがある。先日PLAさんが試し釣りをしてくれていて、そこそこ遊べたというので期待して入渓する。

入渓して間もなくPLAさんが最初の岩魚を掛ける。交代して私が先行するが、結構蜘蛛の巣が張っていてそれを取り除くのにいささか苦労した。それでも置賜の渓流ほどではないので、何とかなっていたが、なぜか私の毛鉤には岩魚が反応してくれない。

そうこうしているうち、またまたPLAさんがそこそこのサイズの岩魚を追加する。恒例の撮影をし始めた。PLAさん、ランディングネットで撮影した岩魚をそのまま水中に戻し、防水カメラで撮影したりするというちょっとマニアックなところがあったりする。私も一時やってみたがどうも面倒でいけない。

そんな私にもようやくまずまずの方の岩魚が出てくれた。初めての沢で釣るのは未知数なところがあるだけにうれしさも大きい。ただこの沢は1時間も釣り上がると徐々に藪になってくる。振り込みが難しくなり、パチンコ釣法(フライフィッシングではボー&アローという素敵な名前だがテンカラでは庶民的な名前が付いている)でボサ下を探るようになる。

途中開けたかと思ったら、ナメ滝が現れた。どうもこの沢は岩盤が多く、その間は岩魚が居着いていない。ナメ滝を過ぎると、藪はさらに濃くなってくる。PLAさんは「どこまで釣れるか詰めてみましょう」というので、そのまま細流を遡行しつつ釣るが、時折岩魚が掛かってくれるのでここいらにしましょうとはならない。

最後かなりの細流になった辺りでもまずまずの岩魚が出てくれた。しかも釣り人がほとんど入っていないようで、蜘蛛の巣は相変わらず難儀なものの岩魚は極めて素直に毛鉤に飛び出してくる。長年、存在を知ってはいても竿を出さなかったが、悪くない沢だという意見はPLAさんも同じだった。素敵な沢をまた見つけてくれたPLAさんに感謝である。

2021年7月17日(土)

入渓して間もなくPLAさんが最初の岩魚を掛ける。交代して私が先行するが、結構蜘蛛の巣が張っていてそれを取り除くのにいささか苦労した。それでも置賜の渓流ほどではないので、何とかなっていたが、なぜか私の毛鉤には岩魚が反応してくれない。

そうこうしているうち、またまたPLAさんがそこそこのサイズの岩魚を追加する。恒例の撮影をし始めた。PLAさん、ランディングネットで撮影した岩魚をそのまま水中に戻し、防水カメラで撮影したりするというちょっとマニアックなところがあったりする。私も一時やってみたがどうも面倒でいけない。

そんな私にもようやくまずまずの方の岩魚が出てくれた。初めての沢で釣るのは未知数なところがあるだけにうれしさも大きい。ただこの沢は1時間も釣り上がると徐々に藪になってくる。振り込みが難しくなり、パチンコ釣法(フライフィッシングではボー&アローという素敵な名前だがテンカラでは庶民的な名前が付いている)でボサ下を探るようになる。

途中開けたかと思ったら、ナメ滝が現れた。どうもこの沢は岩盤が多く、その間は岩魚が居着いていない。ナメ滝を過ぎると、藪はさらに濃くなってくる。PLAさんは「どこまで釣れるか詰めてみましょう」というので、そのまま細流を遡行しつつ釣るが、時折岩魚が掛かってくれるのでここいらにしましょうとはならない。

最後かなりの細流になった辺りでもまずまずの岩魚が出てくれた。しかも釣り人がほとんど入っていないようで、蜘蛛の巣は相変わらず難儀なものの岩魚は極めて素直に毛鉤に飛び出してくる。長年、存在を知ってはいても竿を出さなかったが、悪くない沢だという意見はPLAさんも同じだった。素敵な沢をまた見つけてくれたPLAさんに感謝である。

2021年7月17日(土)

Posted by nakano3 at

22:27

│Comments(0)

2021年07月18日

置賜の渓流にて

翌日(7月15日)も好天になった。翌日には関東地方と同時に東北地方も梅雨明けが発表され、例年よりも早い梅雨明けとなった。去年は8月1日と極めて遅い梅雨明けだったが、平年は7月24日だから今年はずいぶんと早い。渇水にならないといいが、その前に釣行できることは運がいいかもしれない。

昔に比べて便利になったのは、渓流の入漁券をWEBで購入できることになった点である。この漁協はコンビニなどでの販売がなく、過去は米沢の自然満喫屋で購入したり、民宿に立寄って購入したりしたが、いつでもこうして入手できるのはありがたい。もっとも個人情報は漁協に提供することになるけれど、それは仕方ないだろう。

さて、いつもの沢に入るのだが、水量はこの沢からすると平水と言える程度で丁度良い。ここでは尺上にも出遭えたことがあるので、良型を期待して入渓する。しばらく遡行する間に、15㎝~20㎝の岩魚が何尾か毛鉤に反応してくれる。しかし今日は蜘蛛の巣が多い。最初の数投で蜘蛛の巣を払い、それから仕掛けをいったんきれいにしてポイントに毛鉤を落とすのだが、この儀式が面倒くさい。

それでもようやく8寸クラスの岩魚が掛かってくれた。このサイズが出ると釣ったという気分になる。しかし蜘蛛の巣払いで逃げられることも多く、いかに無音で蜘蛛の巣の処理をするかが勝負になる。

かなり遡行したところで、深瀬から飛び出したのは7寸ほどの太った山女魚だった。この沢で9寸クラスの山女魚を釣ったこともあるが、もっと下流だった。その時は本流から差したものだろうと思ったが、ここまで上がっているとはおそるべしである。

脱渓点手前で8寸程度の岩魚が釣れて、なかなか満足な釣行になった。この沢は過去7,8回釣っているが、良型が出なかったのは一度だけで、その時は先行者がいた。先行者がいなければ、必ず良型が出てくれる大切な沢である。

2021年7月15日(木)

昔に比べて便利になったのは、渓流の入漁券をWEBで購入できることになった点である。この漁協はコンビニなどでの販売がなく、過去は米沢の自然満喫屋で購入したり、民宿に立寄って購入したりしたが、いつでもこうして入手できるのはありがたい。もっとも個人情報は漁協に提供することになるけれど、それは仕方ないだろう。

さて、いつもの沢に入るのだが、水量はこの沢からすると平水と言える程度で丁度良い。ここでは尺上にも出遭えたことがあるので、良型を期待して入渓する。しばらく遡行する間に、15㎝~20㎝の岩魚が何尾か毛鉤に反応してくれる。しかし今日は蜘蛛の巣が多い。最初の数投で蜘蛛の巣を払い、それから仕掛けをいったんきれいにしてポイントに毛鉤を落とすのだが、この儀式が面倒くさい。

それでもようやく8寸クラスの岩魚が掛かってくれた。このサイズが出ると釣ったという気分になる。しかし蜘蛛の巣払いで逃げられることも多く、いかに無音で蜘蛛の巣の処理をするかが勝負になる。

かなり遡行したところで、深瀬から飛び出したのは7寸ほどの太った山女魚だった。この沢で9寸クラスの山女魚を釣ったこともあるが、もっと下流だった。その時は本流から差したものだろうと思ったが、ここまで上がっているとはおそるべしである。

脱渓点手前で8寸程度の岩魚が釣れて、なかなか満足な釣行になった。この沢は過去7,8回釣っているが、良型が出なかったのは一度だけで、その時は先行者がいた。先行者がいなければ、必ず良型が出てくれる大切な沢である。

2021年7月15日(木)

Posted by nakano3 at

16:42

│Comments(0)

2021年07月18日

コロナ禍で2年ぶりの山形

昨年(2020年)はコロナ禍で山形への釣行は20数年ぶりに無しとなった。 唯一、当時まだ感染者ゼロを誇っていた岩手県に琥珀さんの案内でお邪魔したのみである。その為、テンカラの仕掛けも道具も物置から引っ張り出したような状態で、さすがに仕掛けだけは事前に変質していないか確認をした。以前は夜駆け朝打ちもしたが、さすがに年金世代になったので前日に入りビジネスホテルに宿泊して体調を整える釣行にした。

一応、コロナ禍想定で万全を期して車でそれぞれ現地集合。そこから上流の入渓点へ向かってK川沿いの気持ちのいい登山道を歩いていく。新緑も終わり、渓畔のサワグルミやカツラの巨樹は青々と葉を広げている。登山道から見る川の水量はほぼ平水。この時期は夏の渓流の主であるアブもまだいないし、木陰は涼しいし、快適な入渓迄で歩きで気持ちがいい。

入渓して間もなく、私の毛鉤に最初の岩魚が反応してくれた。20㎝に届くかどうかという若い岩魚だが、1年ぶりの岩魚、山形では2年ぶりの岩魚なので、喜びもひとしお。この渓のこの区間では尺上を何尾も釣っているので、サイズアップの期待が膨らむ。

PLAさんもすぐに岩魚を掛ける。さすがに地元だから私のように久しぶりというわけではないが、例年よりも反応が良くないのでうれしそうである。ここ数年で随分とダイエットしたPLAさんは身軽そうであるのに対し、相変わらず池中玄太張りの私は重い体を何とか渓流歩きに慣らそうと頑張る。

源流に近い渓流では水勢も弱まり、ポイントも限られてくるので、慎重なアプローチが肝心である。四半世紀以上渓流釣りをしてきたPLAさんは、自然に木化け石化けのアプローチを実践している。疲れてくると若干きつくなるのだが、このアプローチが釣果を左右するから忘れないようにしたい点である。

今回はこれが最大の岩魚だった。22~23㎝というところで、例年は25㎝オーバーが多数出るだけに物足りなさもあったが、2年ぶりの釣行で相手をしてくれた岩魚にはありがたい思いである。 実は釣行中にラインカッターを紛失してしまった。これがないと現場では手も足も出ない。一応ビクトリノックスの小ナイフで何とか対応することが出来たが、予備があった方がいいかもしれない。帰りに天童市の自然満喫屋に立寄って、ラインカッターを購入した。

2年ぶりのPLAさんとの釣行は20年前とほとんど変わらないそうめにすと倶楽部の自然なリズムで、ああこの釣り上がり方が自分の原点なのだなと再確認できた。

2021年7月14日(水)

一応、コロナ禍想定で万全を期して車でそれぞれ現地集合。そこから上流の入渓点へ向かってK川沿いの気持ちのいい登山道を歩いていく。新緑も終わり、渓畔のサワグルミやカツラの巨樹は青々と葉を広げている。登山道から見る川の水量はほぼ平水。この時期は夏の渓流の主であるアブもまだいないし、木陰は涼しいし、快適な入渓迄で歩きで気持ちがいい。

入渓して間もなく、私の毛鉤に最初の岩魚が反応してくれた。20㎝に届くかどうかという若い岩魚だが、1年ぶりの岩魚、山形では2年ぶりの岩魚なので、喜びもひとしお。この渓のこの区間では尺上を何尾も釣っているので、サイズアップの期待が膨らむ。

PLAさんもすぐに岩魚を掛ける。さすがに地元だから私のように久しぶりというわけではないが、例年よりも反応が良くないのでうれしそうである。ここ数年で随分とダイエットしたPLAさんは身軽そうであるのに対し、相変わらず池中玄太張りの私は重い体を何とか渓流歩きに慣らそうと頑張る。

源流に近い渓流では水勢も弱まり、ポイントも限られてくるので、慎重なアプローチが肝心である。四半世紀以上渓流釣りをしてきたPLAさんは、自然に木化け石化けのアプローチを実践している。疲れてくると若干きつくなるのだが、このアプローチが釣果を左右するから忘れないようにしたい点である。

今回はこれが最大の岩魚だった。22~23㎝というところで、例年は25㎝オーバーが多数出るだけに物足りなさもあったが、2年ぶりの釣行で相手をしてくれた岩魚にはありがたい思いである。 実は釣行中にラインカッターを紛失してしまった。これがないと現場では手も足も出ない。一応ビクトリノックスの小ナイフで何とか対応することが出来たが、予備があった方がいいかもしれない。帰りに天童市の自然満喫屋に立寄って、ラインカッターを購入した。

2年ぶりのPLAさんとの釣行は20年前とほとんど変わらないそうめにすと倶楽部の自然なリズムで、ああこの釣り上がり方が自分の原点なのだなと再確認できた。

2021年7月14日(水)

Posted by nakano3 at

13:59

│Comments(0)

2020年07月08日

岩手陸前高田釣行

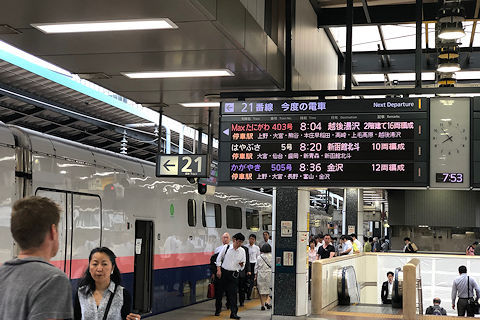

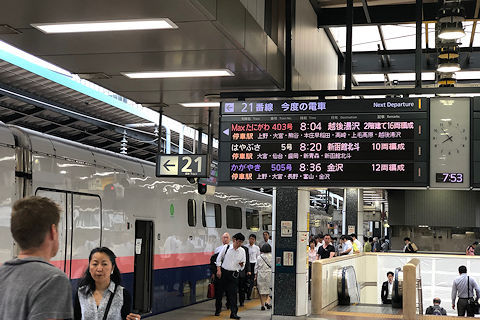

今年は春先からコロナ禍で外出できない日が続いた。今もまだコロナ禍は続き、東京は日本のばい菌になりつつある。そんな東京人は今年は車で行くことを止めた。車にはナンバーがある。災害よりも怖い人間というものを恐れて、ひっそりと新幹線で花巻まで行った。若干の後ろめたさはあったが、新花巻駅で琥珀さんに会うとホッとした。いささかお忍び感のある釣り旅である。

目的地は陸前高田。1980年代に訪れた時は素朴で温かい三陸の街だった。東日本大震災の年に「面影画」を描いているkurooさんの応援に来たときは、山から街を望む場所に出た途端に息をのんだ。街が跡形もなく消え去り、そこにあったのは灰黒い瓦礫の山。津波の凄さと恐ろしさに身が震えた。その陸前高田に注ぐ名渓の気仙川が今回の釣り場である。9年も経つと人は再び笑顔を取り戻すが、人の住まない広い復興地が何となく空しい。

かつて琥珀さんが高田に住んでいた時代の釣りの師匠宅の前に車を止め、琥珀さんは本流でウェットフライの釣りをするというので、私はK沢に入った。比較的落差の少ない渓だった。さすがに7月に入ってからの初釣りは過去にはない。コロナ太りで身体も鈍っていて、何度か転びそうになる。毛鉤を水面に落とすとチビ山女魚が反応した。ポイントごとに反応するのはチビ山女魚ばかりだった。

いやはや数百m遡行するあいだに、チビ山女魚の反応は数十回。たまに鉤掛かりすることもあるが、あまり掛けてダメージを与えたくないので、合わせないことにした。こういう場合は一投目の一発勝負で良型を掛けないとダメだ。チビ山女魚が少なければ手前のチビを払ってから本命ポイントに落とすのだが、本命ポイントでもチビが出てくるので、途中からこの本命一発勝負に切り替えた。

そのうち何とかカンとか20㎝程の山女魚が出てくれるようになった。これくらいのサイズでないと釣ったとは言えない。途中右からKK沢が落ちてくる。すぐ上に沢の滝があり、その滝つぼに毛鉤を投じると一回だけ「ボコっ」とライズがあったが鈎掛かりせず。それからは音沙汰なし。失敗である。もっと慎重にすべきだったと反省。本流の沢に戻り、少し上流で脱渓。トコトコと川沿いの道を気仙川本流に下りて行った。

本流では琥珀さんがウェットフライの釣りを楽しんでいた。合流して、盛岡毛鉤で釣ることにした。硬硬調の餌竿に仕掛けを取り付ける。枝鉤が数本、最後の鉤の上に白いウキがある。これで扇を川面に広げるようにして釣る。チビ山女魚が数尾と15㎝程の山女魚が掛かった。この釣りはどちらかというと「漁」である。良型がかかるとゴツンと引き込まれる。マルチで掛かることもある。しかし、岩手県以外ではほとんど複数毛鉤は禁じられているので、ここでしかできない釣りである。

陸前高田の嵩上げ地に立つホテルに宿泊した。海岸を隠した巨大堤防だが、こうして広角で見ると、何百億円何千億円かけて大きな堤防を作っても地球の地学的な変動には役に立ちそうにない。逃げる時間をプラス10分確保する設備としての役割しかなさそうである。それでも復興エリアには店舗も増えている。高田で最も大きなスーパーマイヤの前にある鶴亀鮨で夕食を取った。

大将はkurooさんの面影画で唯一、震災で亡くなられていないのに描かれたお方である。私は生き神様だと思った。三陸の男らしく、あまりしゃべらないがニコニコして話を聞き、それでいて男気を感じさせる。さんざん酔仙をいただいた後、タクシーを頼んだら、後継ぎ息子のしんちゃんが「タクシーが来ました」という。そとに出てみるとタクシーはいない。ふと横の路地に目を向けると、大将の軽自動車がエンジンをかけて止まっていた。なんと大将自らが車でホテルまで送って下さったのである。いやはや、感謝感謝。ぐっすり朝まで深く眠った。

翌日は高田の街で気仙川に注ぐ矢作川で釣りをした。鮎釣り師が数十mおきに居る。その間で釣りをするが、なかなかヤマメは反応しない。少し遡行するとすぐに鮎師がいる。この辺りは日本でも最も古い地質のエリアで、矢作川途中には一枚岩の山もあった。その一枚岩をトンネルが貫いている。なかなかの風景である。

そこそこ満足したので、脱渓した。高田の町はずれのラーメン店でラーメンを食べた。物価が安い。ワンコインでラーメンが食える。楽しい2日間もあっという間に終わった。琥珀さんに水沢江刺まで車で送っていただいた。 帰りの新幹線は行きの「はやぶさ」とは違う「やまびこ」なのでほぼ各駅停車。それでも乗車率20%以下なのでゆったりとしていて楽ちん帰途につけた。

長い距離と時間を運転し、案内してくれた琥珀さんには深く感謝である。

釣行日 2020年7月4日~5日

目的地は陸前高田。1980年代に訪れた時は素朴で温かい三陸の街だった。東日本大震災の年に「面影画」を描いているkurooさんの応援に来たときは、山から街を望む場所に出た途端に息をのんだ。街が跡形もなく消え去り、そこにあったのは灰黒い瓦礫の山。津波の凄さと恐ろしさに身が震えた。その陸前高田に注ぐ名渓の気仙川が今回の釣り場である。9年も経つと人は再び笑顔を取り戻すが、人の住まない広い復興地が何となく空しい。

かつて琥珀さんが高田に住んでいた時代の釣りの師匠宅の前に車を止め、琥珀さんは本流でウェットフライの釣りをするというので、私はK沢に入った。比較的落差の少ない渓だった。さすがに7月に入ってからの初釣りは過去にはない。コロナ太りで身体も鈍っていて、何度か転びそうになる。毛鉤を水面に落とすとチビ山女魚が反応した。ポイントごとに反応するのはチビ山女魚ばかりだった。

いやはや数百m遡行するあいだに、チビ山女魚の反応は数十回。たまに鉤掛かりすることもあるが、あまり掛けてダメージを与えたくないので、合わせないことにした。こういう場合は一投目の一発勝負で良型を掛けないとダメだ。チビ山女魚が少なければ手前のチビを払ってから本命ポイントに落とすのだが、本命ポイントでもチビが出てくるので、途中からこの本命一発勝負に切り替えた。

そのうち何とかカンとか20㎝程の山女魚が出てくれるようになった。これくらいのサイズでないと釣ったとは言えない。途中右からKK沢が落ちてくる。すぐ上に沢の滝があり、その滝つぼに毛鉤を投じると一回だけ「ボコっ」とライズがあったが鈎掛かりせず。それからは音沙汰なし。失敗である。もっと慎重にすべきだったと反省。本流の沢に戻り、少し上流で脱渓。トコトコと川沿いの道を気仙川本流に下りて行った。

本流では琥珀さんがウェットフライの釣りを楽しんでいた。合流して、盛岡毛鉤で釣ることにした。硬硬調の餌竿に仕掛けを取り付ける。枝鉤が数本、最後の鉤の上に白いウキがある。これで扇を川面に広げるようにして釣る。チビ山女魚が数尾と15㎝程の山女魚が掛かった。この釣りはどちらかというと「漁」である。良型がかかるとゴツンと引き込まれる。マルチで掛かることもある。しかし、岩手県以外ではほとんど複数毛鉤は禁じられているので、ここでしかできない釣りである。

陸前高田の嵩上げ地に立つホテルに宿泊した。海岸を隠した巨大堤防だが、こうして広角で見ると、何百億円何千億円かけて大きな堤防を作っても地球の地学的な変動には役に立ちそうにない。逃げる時間をプラス10分確保する設備としての役割しかなさそうである。それでも復興エリアには店舗も増えている。高田で最も大きなスーパーマイヤの前にある鶴亀鮨で夕食を取った。

大将はkurooさんの面影画で唯一、震災で亡くなられていないのに描かれたお方である。私は生き神様だと思った。三陸の男らしく、あまりしゃべらないがニコニコして話を聞き、それでいて男気を感じさせる。さんざん酔仙をいただいた後、タクシーを頼んだら、後継ぎ息子のしんちゃんが「タクシーが来ました」という。そとに出てみるとタクシーはいない。ふと横の路地に目を向けると、大将の軽自動車がエンジンをかけて止まっていた。なんと大将自らが車でホテルまで送って下さったのである。いやはや、感謝感謝。ぐっすり朝まで深く眠った。

翌日は高田の街で気仙川に注ぐ矢作川で釣りをした。鮎釣り師が数十mおきに居る。その間で釣りをするが、なかなかヤマメは反応しない。少し遡行するとすぐに鮎師がいる。この辺りは日本でも最も古い地質のエリアで、矢作川途中には一枚岩の山もあった。その一枚岩をトンネルが貫いている。なかなかの風景である。

そこそこ満足したので、脱渓した。高田の町はずれのラーメン店でラーメンを食べた。物価が安い。ワンコインでラーメンが食える。楽しい2日間もあっという間に終わった。琥珀さんに水沢江刺まで車で送っていただいた。 帰りの新幹線は行きの「はやぶさ」とは違う「やまびこ」なのでほぼ各駅停車。それでも乗車率20%以下なのでゆったりとしていて楽ちん帰途につけた。

長い距離と時間を運転し、案内してくれた琥珀さんには深く感謝である。

釣行日 2020年7月4日~5日

Posted by nakano3 at

09:06

│Comments(0)

2019年09月07日

2019年最後の釣り

PLAさんとの釣行の夜はAsahi自然観というリゾートホテルに宿泊。 1泊2食付きでなんと6,600円という格安なところと、釣り場に近いことから今回初めて泊まってみた。 本来はスキーリゾートなので今はオフシーズンだが、私以外にに2組の宿泊客がいて、一組は家族連れ、もう一組は登山客チームだった。こんなんでよく経営が成り立っているなと感心。 三セクかと思ったが(株)朝日自然観という会社がやっているようだ。

翌朝、ホテルの朝食をとってから出発。ここから釣り場は直線で10㎞もないのだが、さすがに山を迂回しなければならないので40分ほどのドライブとなる。いつものホームリバーに着いたのは9時を回っていた。山形のいいところは、土曜日にこの時間に渓流に来ても釣り人があまりいないことだろう。釣り人口は多いがフィールドが広いのである。

水温は15度程度だが、朝の川霧が出ている。今日は気温が高いのである。ということは虫の出も早く、反応も良いのではないかという期待が膨らむ。 今回はあえていつもは釣っていない下流で釣ることにした。この区間に入るのは久しぶりである。といっても3年ぶり。しかしその間にこの川には数度釣行している。

今日も岩魚の機嫌は良いらしい。ここでも大中小兼ねて反応がある。もっとも8寸を超える岩魚は今回は出なかった。それでもいいペースで反応があって楽しい釣りになった。秋になりアブもいない快適な渓流での釣りはいいものだ。

このホームリバーでは釣果が出なかったことがない。だから通うのだが、今回も良い調子で釣れ続ける。しかし、中流?のいつも入渓する辺りに近づくと魚の反応がぱたりと止まった。渓流ではよくあることだ。 100mくらい釣れ続ける区間があるかと思うと、その上流の100mではまったく反応がなかったりする。そんな時は花鳥風月を愛でるに限る。

秋を告げるダイモンジゾウである。この小さく可憐な花を見つけると、釣り期の終わりを感じる。夏の終わりがツリフネソウ、それに続いてダイモンジソウ、そんな季節感である。 今回もツリフネソウは至る所に咲いていた。また来年もよろしくお願いします、そう山に告げていつも入渓するポイントで渓を脱出した。

2019年9月7日 (土)

翌朝、ホテルの朝食をとってから出発。ここから釣り場は直線で10㎞もないのだが、さすがに山を迂回しなければならないので40分ほどのドライブとなる。いつものホームリバーに着いたのは9時を回っていた。山形のいいところは、土曜日にこの時間に渓流に来ても釣り人があまりいないことだろう。釣り人口は多いがフィールドが広いのである。

水温は15度程度だが、朝の川霧が出ている。今日は気温が高いのである。ということは虫の出も早く、反応も良いのではないかという期待が膨らむ。 今回はあえていつもは釣っていない下流で釣ることにした。この区間に入るのは久しぶりである。といっても3年ぶり。しかしその間にこの川には数度釣行している。

今日も岩魚の機嫌は良いらしい。ここでも大中小兼ねて反応がある。もっとも8寸を超える岩魚は今回は出なかった。それでもいいペースで反応があって楽しい釣りになった。秋になりアブもいない快適な渓流での釣りはいいものだ。

このホームリバーでは釣果が出なかったことがない。だから通うのだが、今回も良い調子で釣れ続ける。しかし、中流?のいつも入渓する辺りに近づくと魚の反応がぱたりと止まった。渓流ではよくあることだ。 100mくらい釣れ続ける区間があるかと思うと、その上流の100mではまったく反応がなかったりする。そんな時は花鳥風月を愛でるに限る。

秋を告げるダイモンジゾウである。この小さく可憐な花を見つけると、釣り期の終わりを感じる。夏の終わりがツリフネソウ、それに続いてダイモンジソウ、そんな季節感である。 今回もツリフネソウは至る所に咲いていた。また来年もよろしくお願いします、そう山に告げていつも入渓するポイントで渓を脱出した。

2019年9月7日 (土)

Posted by nakano3 at

23:00

│Comments(0)

2019年09月06日

PLAさんと今年二度目の釣行

寒河江の宗匠PLAさんとの今年二度目の釣行。 わざわざ金曜日にお休みを取ってもらって同行していただいた。 場所は何度も通っている置賜のとある沢。 ここでは何度か尺上を釣っている。 この沢でPLAさんと一緒に釣るのは何年ぶりだろうと調べてみたら、3年前だった。

その時は下流で本流差しの泣き尺山女魚も釣ったのだが、今回はそのポイントの上からの入渓となった。水量は平水で丁度いい。ただ水が多少高い方が良型が出る。それでもこれくらいが一番釣りやすいからまあ良しとしよう。すぐにPLAさんが釣る。 途中、いいポイントで見事に尺モノかというサイズの岩魚を掛けた。 私が記念写真を撮りましょうと、もたもたしている間に岩魚はPLAさんの手元から毛鉤を外して逃げてしまった。申し訳ない。

その後も大中小交えた岩魚が次々と掛かってくれて面白い釣りになった。そうめにすとの暗黙のパターンで、釣れると交代、毛鉤を枝に引っ掛けると交代、数ポイントやって出てこないと交代、というリズムがあるのだが、なかなか気持ちのいいリズムで釣り上がることが出来た。さっきの大物を悔しがるPLAさんだったが、その後も近いサイズを釣る。 今度はきちんと記念撮影が出来た。

途中、冠水橋のような林道が川を横切る場所があるのだが、その下で釣っていると、営林署の四駆が通り抜けた。ポイントに水しぶきが掛かり、まるで海の波のような状態で釣っていたが、釣れるわけがない。PLAさんが後ろから「車が横切っている横で釣っている写真を撮ればよかった」と笑っていた。

調子よく岩魚が出てくれる。気が付けば二人とも軽くツ抜けしている。サイズは、5寸から9寸迄様々で、それがまた釣りを面白くしている。絶対良型が出るぞというポイントで6寸クラスが出てしまうと思わず合わせでふっとばしてしまったりする。実は、バラした魚もそこそこあった。その瞬間をPLAさんに撮られてしまったのだがいい思い出になった。

気が付けば4時間半釣り上っている。もう十分に満足した。一人で釣るとどうしても心のゆとりがなくなることがある。長年一緒に釣っているそうめにすととの釣りは改めてとても豊かな時間だなあと感じた。PLAさんに感謝である。

釣行 2019年9月6日(金)

その時は下流で本流差しの泣き尺山女魚も釣ったのだが、今回はそのポイントの上からの入渓となった。水量は平水で丁度いい。ただ水が多少高い方が良型が出る。それでもこれくらいが一番釣りやすいからまあ良しとしよう。すぐにPLAさんが釣る。 途中、いいポイントで見事に尺モノかというサイズの岩魚を掛けた。 私が記念写真を撮りましょうと、もたもたしている間に岩魚はPLAさんの手元から毛鉤を外して逃げてしまった。申し訳ない。

その後も大中小交えた岩魚が次々と掛かってくれて面白い釣りになった。そうめにすとの暗黙のパターンで、釣れると交代、毛鉤を枝に引っ掛けると交代、数ポイントやって出てこないと交代、というリズムがあるのだが、なかなか気持ちのいいリズムで釣り上がることが出来た。さっきの大物を悔しがるPLAさんだったが、その後も近いサイズを釣る。 今度はきちんと記念撮影が出来た。

途中、冠水橋のような林道が川を横切る場所があるのだが、その下で釣っていると、営林署の四駆が通り抜けた。ポイントに水しぶきが掛かり、まるで海の波のような状態で釣っていたが、釣れるわけがない。PLAさんが後ろから「車が横切っている横で釣っている写真を撮ればよかった」と笑っていた。

調子よく岩魚が出てくれる。気が付けば二人とも軽くツ抜けしている。サイズは、5寸から9寸迄様々で、それがまた釣りを面白くしている。絶対良型が出るぞというポイントで6寸クラスが出てしまうと思わず合わせでふっとばしてしまったりする。実は、バラした魚もそこそこあった。その瞬間をPLAさんに撮られてしまったのだがいい思い出になった。

気が付けば4時間半釣り上っている。もう十分に満足した。一人で釣るとどうしても心のゆとりがなくなることがある。長年一緒に釣っているそうめにすととの釣りは改めてとても豊かな時間だなあと感じた。PLAさんに感謝である。

釣行 2019年9月6日(金)

Posted by nakano3 at

23:00

│Comments(0)

2019年08月24日

雨に降られて山形路

8月の釣りはお盆過ぎに山形へ。 8月23日、どうも新潟では大雨が降っているらしい。 山形の天候は悪くない。 そんな浅墓な考えで東北自動車道を北上していた。 目的地は飯豊の渓。 県内ではよく行くエリアである。米沢市内を抜ける。晴天である。

ところが山を越えて川筋に入ると途端に天候は悪化し雨が降っていた。新潟の雨は飯豊連峰に厚い雲を掛け、それが少し溢れて置賜側に雨を降らしているのである。こんな水況では釣りにはならない。仕方なく釣りを諦めて、置賜地方独独の草木塔を訪ねた。

定宿の寒河江のチェリーパークホテルに宿泊し、ゆ~チェリーでのんびりと温泉に浸かる。米沢も山形も寒河江も晴れている。しかし飯豊も朝日も山の近くは雨である。天気には勝てない。翌日に期待して十分な睡眠をとる。

さて、24日は早朝から起き出して早めのチェックアウト。 ホームリバーに向かう。今日は上流に入ることにした。水量は平水に戻っている。いつもながらに降れば増水して川筋を変えるほどなのに、安定した川である。豊かな森のお陰だろう。釣り始めてしばらくは反応がない。しかし1時間ほど経った頃から釣れ始めた。

今年痛感したことだが、沢の岩魚は朝早くは毛鉤の反応が悪い。だいたい9時を過ぎてから、水温み虫が飛び始めてから水面を見るようになるのだろう。昔からわかっていたことだが、午後には500㎞のドライブで江戸に戻る都合で朝早くに入渓しようとする。そんな人間の浅はかさを岩魚がたしなめているようである。「自然は人間の都合には合わせないよ」と。

記念写真を撮る。当然セルフタイマーを使うのだが、昔は景色や魚ばかり撮影して自分で自分を撮ることがほとんどなかった。還暦を過ぎて、渓流に立てる日がそう長くはないことを悟り、できるだけ自分も撮っておこうという考えになってきたのである。30代、40代、50代、そして60代と釣りの考え方は少しずつ変わってきた。今がいちばん自然に溶け込んでいるように感じている。

2019年8月24日 @山形県朝日山系

ところが山を越えて川筋に入ると途端に天候は悪化し雨が降っていた。新潟の雨は飯豊連峰に厚い雲を掛け、それが少し溢れて置賜側に雨を降らしているのである。こんな水況では釣りにはならない。仕方なく釣りを諦めて、置賜地方独独の草木塔を訪ねた。

定宿の寒河江のチェリーパークホテルに宿泊し、ゆ~チェリーでのんびりと温泉に浸かる。米沢も山形も寒河江も晴れている。しかし飯豊も朝日も山の近くは雨である。天気には勝てない。翌日に期待して十分な睡眠をとる。

さて、24日は早朝から起き出して早めのチェックアウト。 ホームリバーに向かう。今日は上流に入ることにした。水量は平水に戻っている。いつもながらに降れば増水して川筋を変えるほどなのに、安定した川である。豊かな森のお陰だろう。釣り始めてしばらくは反応がない。しかし1時間ほど経った頃から釣れ始めた。

今年痛感したことだが、沢の岩魚は朝早くは毛鉤の反応が悪い。だいたい9時を過ぎてから、水温み虫が飛び始めてから水面を見るようになるのだろう。昔からわかっていたことだが、午後には500㎞のドライブで江戸に戻る都合で朝早くに入渓しようとする。そんな人間の浅はかさを岩魚がたしなめているようである。「自然は人間の都合には合わせないよ」と。

記念写真を撮る。当然セルフタイマーを使うのだが、昔は景色や魚ばかり撮影して自分で自分を撮ることがほとんどなかった。還暦を過ぎて、渓流に立てる日がそう長くはないことを悟り、できるだけ自分も撮っておこうという考えになってきたのである。30代、40代、50代、そして60代と釣りの考え方は少しずつ変わってきた。今がいちばん自然に溶け込んでいるように感じている。

2019年8月24日 @山形県朝日山系

Posted by nakano3 at

10:37

│Comments(0)

2019年07月20日

岩手県釣行第2日目 遠野

横沢鉱泉の朝はすこぶる好天、梅雨の合間の晴れとはいえ2日間とも真夏のような気温と太陽の強さで、これはこれで体力に堪える。 宿の朝食を食べて出発。 25年ほど前に通った立丸峠は当時のつづら折りが嘘のようにきれいな自動車道路が出来ていた。早池峰の東側を巻くようにして遠野へ下る。昔、初代阿部与一じいさんとあった河童淵もずいぶんと観光地化されて変わったようだ。

街中のローカルな釣具店らしい釣具屋さんで上猿ヶ石漁協の日釣り券を購入して、附馬牛(つきもうし)に向かう。 附馬牛には有名な座敷童の宿、「民宿わらべ」がある。残念ながら2018年11月に民宿は廃業したが、まだ住んでおられるようだ。 すぐ後ろに早池峰神社がある。創建はなんと大同元年(806)、江戸の街で400年の歴史を味わうのとは桁が違う。 附馬牛という地名はおそらくアイヌ由来、ということは日本史に残る800年以前にはアイヌ人のテリトリーでそれを大和人がその頃から駆逐したということになる。

そんなこんなで林道に入ってしばらく走った橋のところから入渓。 琥珀さんの記憶ではもっと上流に入ったことがあるらしいが、午後には東京に戻るのでここで釣るしかない。 花崗岩の白っぽい流れだから岩魚はとてもセンシティブで、影を落とすと逃げていく。 これは難しい釣りになりそうだ。

陽ざしがキツいので木陰がありがたい。自分の陰も消すことが出来る。しかし岩魚の陰は時折見るものの、なかなか毛鉤には出てくれない。それでも流れはとても気持ちが良いので釣っていて楽しい。

ようやく良型の岩魚が出てくれた。 ニッコウ岩魚である。 写真では光の加減で朱斑が見えないが、実際には側線よりも下にはオレンジの斑点がある。早池峰を挟んで、種類の違う岩魚がいることがとてもうれしい。 なんだか悠久の歴史に出会えた気がするのである。

あまり反応が良くないのと、昼が近づいてきたのとで、脱渓することにした。 川通しで戻るのは面倒だと、iPhoneの地形図で地形を読み林道まで藪を抜けることにした。さすがに山と日々接している琥珀さんだけに、見事に最短距離で杣道に抜けた。大したものである。

せっかく附馬牛に来たので、遠野ふるさと村によって昼食を食べることにした。食べたのは普通の蕎麦(笑)。 遠野の街中に戻り、琥珀さんの晩御飯用のジンギスカン肉を買う。 これは一昨年脇野沢でいただいたお肉の店である。有名な店で、店舗もあり、訪問時には仙台方面からの旅人が何人も来ていた。

琥珀さんに新花巻駅まで送っていただいて新幹線で帰る。 新花巻駅の周りは何もない。 よくここに駅を作ったものだと思うが、おかげで今、ここから新幹線で帰ることが出来るのは有難い。 そして、2日間案内と運転をしてくれた琥珀さんには大感謝である。

釣行 2019年7月20日

街中のローカルな釣具店らしい釣具屋さんで上猿ヶ石漁協の日釣り券を購入して、附馬牛(つきもうし)に向かう。 附馬牛には有名な座敷童の宿、「民宿わらべ」がある。残念ながら2018年11月に民宿は廃業したが、まだ住んでおられるようだ。 すぐ後ろに早池峰神社がある。創建はなんと大同元年(806)、江戸の街で400年の歴史を味わうのとは桁が違う。 附馬牛という地名はおそらくアイヌ由来、ということは日本史に残る800年以前にはアイヌ人のテリトリーでそれを大和人がその頃から駆逐したということになる。

そんなこんなで林道に入ってしばらく走った橋のところから入渓。 琥珀さんの記憶ではもっと上流に入ったことがあるらしいが、午後には東京に戻るのでここで釣るしかない。 花崗岩の白っぽい流れだから岩魚はとてもセンシティブで、影を落とすと逃げていく。 これは難しい釣りになりそうだ。

陽ざしがキツいので木陰がありがたい。自分の陰も消すことが出来る。しかし岩魚の陰は時折見るものの、なかなか毛鉤には出てくれない。それでも流れはとても気持ちが良いので釣っていて楽しい。

ようやく良型の岩魚が出てくれた。 ニッコウ岩魚である。 写真では光の加減で朱斑が見えないが、実際には側線よりも下にはオレンジの斑点がある。早池峰を挟んで、種類の違う岩魚がいることがとてもうれしい。 なんだか悠久の歴史に出会えた気がするのである。

あまり反応が良くないのと、昼が近づいてきたのとで、脱渓することにした。 川通しで戻るのは面倒だと、iPhoneの地形図で地形を読み林道まで藪を抜けることにした。さすがに山と日々接している琥珀さんだけに、見事に最短距離で杣道に抜けた。大したものである。

せっかく附馬牛に来たので、遠野ふるさと村によって昼食を食べることにした。食べたのは普通の蕎麦(笑)。 遠野の街中に戻り、琥珀さんの晩御飯用のジンギスカン肉を買う。 これは一昨年脇野沢でいただいたお肉の店である。有名な店で、店舗もあり、訪問時には仙台方面からの旅人が何人も来ていた。

琥珀さんに新花巻駅まで送っていただいて新幹線で帰る。 新花巻駅の周りは何もない。 よくここに駅を作ったものだと思うが、おかげで今、ここから新幹線で帰ることが出来るのは有難い。 そして、2日間案内と運転をしてくれた琥珀さんには大感謝である。

釣行 2019年7月20日

Posted by nakano3 at

23:36

│Comments(0)

2019年07月19日

岩手県釣行第1日目

今年も琥珀さんと釣りに行く。 2017年は下北半島奥地の脇野沢、2018年は岩手県北部の八幡平、今年はどうしましょうと相談したら三陸海岸方面にということになった。いつもは車で北上するのだが、今回は琥珀さんが迎えに来てくれるということで、盛岡まで函館新幹線はやぶさで向かった。

はやぶさ5号は東京駅8:20発だが盛岡には10:31に到着する。なんと2時間ちょっとで着いてしまうのだ。 私が仙台へ転勤になった1984年大宮から乗っていた東北新幹線が上野から乗れるようになった。当時は仙台までやまびこで2時間半くらいだったと思う。実際に乗車して300キロオーバーで走るのを確認した(携帯の地図でGPS速度計測が出来る)。 宇都宮を過ぎると最高320キロで疾走しているのに、静かで振動もない。新幹線おそるべしである。

盛岡駅周辺は渋滞するので別の駅で琥珀さんと待ち合わせる。 盛岡駅でいわて銀河鉄道に乗り換える。 この三セク鉄道はSuicaが使えない。久しぶりに切符を買う。 しばらくは新幹線と並走して北上する。かなり速度が出ている。120キロくらいだろう。景色が近いので新幹線以上にスピード感がある。厨川(くりやがわ)駅で降りると琥珀さんが待っていてくれた。

余談だが、いわて銀河鉄道の駅は若い女性が切符を切ったり回収したりしてくれるので驚いた。盛岡駅はまだしも、厨川駅でもそうだった。これはいい。 じいさんが窓口にいるよりも何倍も好感度が上がる。

北上川水系から区境峠を越えると三陸海岸の太平洋にそそぐ水系になる。 区境峠近くの道の駅で日釣り券を購入。 今回は両方の水系で釣りたいという私の希望を琥珀さんがかなえてくれた。 琥珀さんはかなりの頻度で釣りをしている。 フライ、テンカラ、岩手毛鉤釣りと同じフィールドで様々な方法をやっている。さすがである。

渓は里川、入渓点で車を置かせてもらうと農家のおばさんがいろいろと話しかけてくる。 都会では知らない人とは話さないが、田舎では知らない人でもみんな話しかければ喜んで話をしてくれる。 この方がよっぽど人間らしくていい。話をそこそこに切上げて、釣り始めると間もなく9寸の岩魚が出てくれた。 待望のアメマス系の岩魚である。 アメマス系の岩魚は朱色の斑点がない。 白(灰)色の大きめの斑点だけである。 まさに北海道のアメマスと同じ種類と言っても良いだろう。

里川のSKN川の反応が良くないので、琥珀さんが昔勤務していた江繋に転戦する。 住吉神社の境内に車を置かせてもらう。 琥珀さんがこの近くで勤務していたのは30年以上前らしい。 そこにいた地元の方と話をしていて、亡くなった方、まだ存命の方など、いろいろ聞いていてとても懐かしそうだった。

しばらく神社前の小国川でフライを投げる。 何度か尺ヤマメっぽい大きな魚影がフライを見に来たが、一度も掛かることはなかった。「夕方になれば掛かるかもしれない」と琥珀さんが言う。

琥珀さんと小国川のさらに上流に行ってみる。 私はこういう広い川はちょっと苦手で苦戦していたが、琥珀さんはいい山女魚をポンポンと釣りあげている。 何尾かをキープして宿で焼いてもらうことにした。

今夜の宿は琥珀さんおススメの横沢鉱泉。 部屋に入ると12畳ほどもあって、窓の外は川のせせらぎ、宿の人々はとても親切で居心地のいい宿だった。 二食付きで7,000円は安すぎる。 震災後しばらくは復興ボランティアや工事関係者が多数泊まっていたという。今は静かな山間の宿である。

明日は遠野で釣りたいと琥珀さんにお願いした。

釣行 2019年7月19日

はやぶさ5号は東京駅8:20発だが盛岡には10:31に到着する。なんと2時間ちょっとで着いてしまうのだ。 私が仙台へ転勤になった1984年大宮から乗っていた東北新幹線が上野から乗れるようになった。当時は仙台までやまびこで2時間半くらいだったと思う。実際に乗車して300キロオーバーで走るのを確認した(携帯の地図でGPS速度計測が出来る)。 宇都宮を過ぎると最高320キロで疾走しているのに、静かで振動もない。新幹線おそるべしである。

盛岡駅周辺は渋滞するので別の駅で琥珀さんと待ち合わせる。 盛岡駅でいわて銀河鉄道に乗り換える。 この三セク鉄道はSuicaが使えない。久しぶりに切符を買う。 しばらくは新幹線と並走して北上する。かなり速度が出ている。120キロくらいだろう。景色が近いので新幹線以上にスピード感がある。厨川(くりやがわ)駅で降りると琥珀さんが待っていてくれた。

余談だが、いわて銀河鉄道の駅は若い女性が切符を切ったり回収したりしてくれるので驚いた。盛岡駅はまだしも、厨川駅でもそうだった。これはいい。 じいさんが窓口にいるよりも何倍も好感度が上がる。

北上川水系から区境峠を越えると三陸海岸の太平洋にそそぐ水系になる。 区境峠近くの道の駅で日釣り券を購入。 今回は両方の水系で釣りたいという私の希望を琥珀さんがかなえてくれた。 琥珀さんはかなりの頻度で釣りをしている。 フライ、テンカラ、岩手毛鉤釣りと同じフィールドで様々な方法をやっている。さすがである。

渓は里川、入渓点で車を置かせてもらうと農家のおばさんがいろいろと話しかけてくる。 都会では知らない人とは話さないが、田舎では知らない人でもみんな話しかければ喜んで話をしてくれる。 この方がよっぽど人間らしくていい。話をそこそこに切上げて、釣り始めると間もなく9寸の岩魚が出てくれた。 待望のアメマス系の岩魚である。 アメマス系の岩魚は朱色の斑点がない。 白(灰)色の大きめの斑点だけである。 まさに北海道のアメマスと同じ種類と言っても良いだろう。

里川のSKN川の反応が良くないので、琥珀さんが昔勤務していた江繋に転戦する。 住吉神社の境内に車を置かせてもらう。 琥珀さんがこの近くで勤務していたのは30年以上前らしい。 そこにいた地元の方と話をしていて、亡くなった方、まだ存命の方など、いろいろ聞いていてとても懐かしそうだった。

しばらく神社前の小国川でフライを投げる。 何度か尺ヤマメっぽい大きな魚影がフライを見に来たが、一度も掛かることはなかった。「夕方になれば掛かるかもしれない」と琥珀さんが言う。

琥珀さんと小国川のさらに上流に行ってみる。 私はこういう広い川はちょっと苦手で苦戦していたが、琥珀さんはいい山女魚をポンポンと釣りあげている。 何尾かをキープして宿で焼いてもらうことにした。

今夜の宿は琥珀さんおススメの横沢鉱泉。 部屋に入ると12畳ほどもあって、窓の外は川のせせらぎ、宿の人々はとても親切で居心地のいい宿だった。 二食付きで7,000円は安すぎる。 震災後しばらくは復興ボランティアや工事関係者が多数泊まっていたという。今は静かな山間の宿である。

明日は遠野で釣りたいと琥珀さんにお願いした。

釣行 2019年7月19日

Posted by nakano3 at

22:36

│Comments(0)

2019年06月22日

PLAさんと置賜TK川へ

山形の二日目はお茶屋さんの宗匠PLA氏との釣行。 毎年恒例である。 今回はまだ釣っていない川に行きたいとのPLAさんの要望から置賜のTK川に行くことにした。 PLAさんは夕方、茶舗に戻らねばらならない為半日の釣りである。 私の車は寒河江にデポしておいて、PLAさんの花々号でのんびりと朝日町から長井へと走る。 山形県の車窓はきれいな山と川、広がる田んぼの風景で心が洗われるようだ。

予定の川に着く。 流れに降りると、もっとも好みの渓相だった。 期待が膨らむところ、私は前日に釣りをしているので、PLAさんに最初やってもらうことに。 この時期に必ず岩魚が定位している流れの開きに毛鉤を落とすと、見事に岩魚が出てくる。

PLAさんが写真を撮っている間に、「もしかしてもう一尾いるんじゃないの?」と私も追い毛鉤を置く。 PLAさんが掛けた1mほど上流の流心である。 「出た!」なんと8寸の良型岩魚が毛鉤に食いついた。

もしかしたらこの川は桃源郷かもしれない。 二人ともそう思った。ところが後が続かない。 良いポイント、必ず付いているような場所に落としてもなかなか反応しないのである。 数百m遡行してそれぞれ2~3尾づつしか釣れていない。こんなはずではと思ったが、徐々に反応が見られるようになった。

予報は雨だったがほとんど降らなかった。 昼ごはんにしようと休憩に入った頃にポツポツと雨が落ちてきた。PLAさんは川で濡れるのは平気だが、雨に濡れるのは嫌だと合羽を着る。 私は最初からゴアテックスのジャケットを雨に備えて着ていた。 PLAさんが恒例の河原で沢の水を使ってコーヒーを淹れてくれる。

こういうのんびりした時間は何物にも代えがたい宝物である。コーヒータイムの後もポツポツと反応があり、まずまずの渓だという評価になった。

無理にお休みを取ってくれたPLAさんには感謝である。 仕事を始めた関係で金曜土曜の釣行になってしまった自分に合わせてくれて大いにありがたい。 帰りは寒河江までまた車内の会話を楽しみながら戻る。 その時間もプライスレスなのである。

釣行 2019年6月22日

予定の川に着く。 流れに降りると、もっとも好みの渓相だった。 期待が膨らむところ、私は前日に釣りをしているので、PLAさんに最初やってもらうことに。 この時期に必ず岩魚が定位している流れの開きに毛鉤を落とすと、見事に岩魚が出てくる。

PLAさんが写真を撮っている間に、「もしかしてもう一尾いるんじゃないの?」と私も追い毛鉤を置く。 PLAさんが掛けた1mほど上流の流心である。 「出た!」なんと8寸の良型岩魚が毛鉤に食いついた。

もしかしたらこの川は桃源郷かもしれない。 二人ともそう思った。ところが後が続かない。 良いポイント、必ず付いているような場所に落としてもなかなか反応しないのである。 数百m遡行してそれぞれ2~3尾づつしか釣れていない。こんなはずではと思ったが、徐々に反応が見られるようになった。

予報は雨だったがほとんど降らなかった。 昼ごはんにしようと休憩に入った頃にポツポツと雨が落ちてきた。PLAさんは川で濡れるのは平気だが、雨に濡れるのは嫌だと合羽を着る。 私は最初からゴアテックスのジャケットを雨に備えて着ていた。 PLAさんが恒例の河原で沢の水を使ってコーヒーを淹れてくれる。

こういうのんびりした時間は何物にも代えがたい宝物である。コーヒータイムの後もポツポツと反応があり、まずまずの渓だという評価になった。

無理にお休みを取ってくれたPLAさんには感謝である。 仕事を始めた関係で金曜土曜の釣行になってしまった自分に合わせてくれて大いにありがたい。 帰りは寒河江までまた車内の会話を楽しみながら戻る。 その時間もプライスレスなのである。

釣行 2019年6月22日

Posted by nakano3 at

23:41

│Comments(0)

2019年06月21日

2019年初釣りは山形のホームリバーで

2019年の初釣りはずいぶんと遅くなった。例年なら春先から小菅川あたりに出かけるのだが、今年はなんと6月21日という梅雨の季節に初釣りである。還暦を過ぎてからはのんびりと釣りを楽しめるようになった気がする。これでいいのだ!

東北道福島JCTから米沢方面へ進む。東北中央自動車道が開通したからである。ただほとんどが片側一車線で、かなりの区間が無料区間になっているので制限速度以下のお年寄りの車が入ってくると、一般道とあまり変わらない所要時間になるのは残念である。ただ、都会の老人は交通機関があるのに面倒くさいから車を使う。地方の老人は交通機関がないのでやむを得ず車を使う。この違いをしっかりととらえて道交法の規制をしないと、間違ったことになると思う。

正午を回った頃に現地着、いつもの場所には車が止まっていないので、迷いなく車を恒例の場所に止めて入渓。 水量はやや多め、水温は10度。 ドライには微妙な水温だがもう十分盛期に入っている。 朝日山塊の沢なので、標高の高い所はまだ雪に覆われている。 そのため午後になると雪代が出て水温が下がることがあるので、高い期待はしない。

まずまずの魚の出だった。水量がやや多めというのも魚の反応を良くしてくれる。1㎞程釣って数尾、釣果は良い方だろう。しかし毎年来ているが、毎年川の流れが変わっている。雪解けで相当な水量があったり、大雨が降ったりするのだろう。水の力というのは実に恐ろしい。

ただ魚は出てくるのだが、ちゃんとフッキングしないものが多い。 自分が早合わせしすぎているのもわかっているが、それ以上に岩魚が正確に捕食できていない気もする。まだ山岳渓流は初期に近いから、そういうことが起こる。遅い合わせを心掛けるようにするとフッキング率が上がっていった。

2時間半ほど釣り上がって橋のところで脱渓。 十分満足できた初釣りだった。 タニウツギはほぼ終わっていたが少しだけ咲いていたので流れをバックに撮影。 渓流の盛期が近づくとこの花が咲く。 季節のバローメータにしている花である。

橋のところで記念撮影。 単独だと自分の写真がほとんどない。一釣行に1枚くらいはセルフタイマーで自分の姿を撮っておいた方が良いかなと思った。

山形のホームリバーは一度も釣果を裏切ったことがない。ありがたい渓流である。

釣行 2019年6月21日

東北道福島JCTから米沢方面へ進む。東北中央自動車道が開通したからである。ただほとんどが片側一車線で、かなりの区間が無料区間になっているので制限速度以下のお年寄りの車が入ってくると、一般道とあまり変わらない所要時間になるのは残念である。ただ、都会の老人は交通機関があるのに面倒くさいから車を使う。地方の老人は交通機関がないのでやむを得ず車を使う。この違いをしっかりととらえて道交法の規制をしないと、間違ったことになると思う。

正午を回った頃に現地着、いつもの場所には車が止まっていないので、迷いなく車を恒例の場所に止めて入渓。 水量はやや多め、水温は10度。 ドライには微妙な水温だがもう十分盛期に入っている。 朝日山塊の沢なので、標高の高い所はまだ雪に覆われている。 そのため午後になると雪代が出て水温が下がることがあるので、高い期待はしない。

まずまずの魚の出だった。水量がやや多めというのも魚の反応を良くしてくれる。1㎞程釣って数尾、釣果は良い方だろう。しかし毎年来ているが、毎年川の流れが変わっている。雪解けで相当な水量があったり、大雨が降ったりするのだろう。水の力というのは実に恐ろしい。

ただ魚は出てくるのだが、ちゃんとフッキングしないものが多い。 自分が早合わせしすぎているのもわかっているが、それ以上に岩魚が正確に捕食できていない気もする。まだ山岳渓流は初期に近いから、そういうことが起こる。遅い合わせを心掛けるようにするとフッキング率が上がっていった。

2時間半ほど釣り上がって橋のところで脱渓。 十分満足できた初釣りだった。 タニウツギはほぼ終わっていたが少しだけ咲いていたので流れをバックに撮影。 渓流の盛期が近づくとこの花が咲く。 季節のバローメータにしている花である。

橋のところで記念撮影。 単独だと自分の写真がほとんどない。一釣行に1枚くらいはセルフタイマーで自分の姿を撮っておいた方が良いかなと思った。

山形のホームリバーは一度も釣果を裏切ったことがない。ありがたい渓流である。

釣行 2019年6月21日

Posted by nakano3 at

22:23

│Comments(0)

2019年05月24日

聖地沢 2015 with PLAさん

2015年7月15日水曜日、『水曜、釣りでしょう』のPLAさんと月山の聖地沢に釣行しました。 今回は昨年のかいぱぱさんとの釣行から1年ぶりの抜け道コース。 去年すでに結構荒れていて途中で迷いそうになったので、今回はGPSルートを確認して進みました。

案の定、去年迷った辺りでまたまた藪に阻まれ迷ってしまいました。 しかしここに20年前から通うPLAさんの記憶と、私のiPhoneのGPSで何とか踏み跡を見つ入渓点に到着することができました。

今年これから来るかもしれない仲間の為にもと、目印になる樹木に赤ペンキの目印を付けながらの藪突破でした。 ここからは標高差30mほどの崖を懸垂下降気味に降下します。 いつもならば20分~30分のルートですが、今回は小一時間掛かってしまいました。

最初に来たのは私の方の毛鉤でした。 この沢はいつも釣果を裏切らず、ツ抜けどころか30尾以上釣れることも多いのですが、今日はかなりシビアな反応です。 例年なら毛鉤を落とせば我先に飛びついてくる岩魚が、用心深く毛鉤の手前でターンすることもありました。

また今年は型がいいのも不思議でした。 平均15㎝~20㎝のこの沢、ところがほとんどが20㎝オーバーで25㎝クラスも出てきます。 なんだかいつもと違う気がしてきました。 出方もいつもの2割くらいしかないのでもしかしたら去年と同じ先行者かとも思いましたが、時間的にその可能性はありません。

また例年は瀬尻に着いているのですが、今回は深みに定位していました。 水温は15度ありましたので、岩魚にとっては活発に餌を追う温度です。 渓魚、とりわけ岩魚は人間にとって未知の点が多い魚です。 蛇を食ってみたり、共食いしてみたり、ある意味悪食の岩魚が警戒して捕食するのには何か意味があります。 それが何かを見出すことが釣り人の課題でもあります。

20年前からの沢を知るPLAさんも首をひねりながらの釣行。 でも魚型が良いのでそこのところは許容範囲と思ったかもしれません。PLAさんの釣った写真の岩魚は、この沢で代々交配してきた純血種の居着き岩魚ですが、なぜ今年は型が大きく数か少ないのか、最後まで分りませんでした。 しかしこの腹部のオレンジ色が沢に入った満足感を増幅してくれます。 徐々に岩魚を追加して、脱渓点手前ではもう竿を仕舞ってしまうPLAさんでした。

いつもなら4時間~5時間のコースでしたが、実は私が熱中症気味になってバテテしまうという事態に陥ってしまい、結局6時間掛かり挙句脱渓点の堰で一休みする羽目になりました。 PLAさんにはタオルを冷やしてもらったりして体温を下げ、20分ほどで回復したので、そこから登山道を使って下山しました。

前夜東京から車を飛ばして、山形に着いてから3時間の仮眠、そのまま釣行というスケジュールの無理からこうなったと反省して、次回以降は心にとめておこうと思いました。 もう若くないのだから。

2015年7月15日 水曜日 8:00~15:00、水温 15度 晴れたり曇ったり

案の定、去年迷った辺りでまたまた藪に阻まれ迷ってしまいました。 しかしここに20年前から通うPLAさんの記憶と、私のiPhoneのGPSで何とか踏み跡を見つ入渓点に到着することができました。

今年これから来るかもしれない仲間の為にもと、目印になる樹木に赤ペンキの目印を付けながらの藪突破でした。 ここからは標高差30mほどの崖を懸垂下降気味に降下します。 いつもならば20分~30分のルートですが、今回は小一時間掛かってしまいました。

最初に来たのは私の方の毛鉤でした。 この沢はいつも釣果を裏切らず、ツ抜けどころか30尾以上釣れることも多いのですが、今日はかなりシビアな反応です。 例年なら毛鉤を落とせば我先に飛びついてくる岩魚が、用心深く毛鉤の手前でターンすることもありました。

また今年は型がいいのも不思議でした。 平均15㎝~20㎝のこの沢、ところがほとんどが20㎝オーバーで25㎝クラスも出てきます。 なんだかいつもと違う気がしてきました。 出方もいつもの2割くらいしかないのでもしかしたら去年と同じ先行者かとも思いましたが、時間的にその可能性はありません。

また例年は瀬尻に着いているのですが、今回は深みに定位していました。 水温は15度ありましたので、岩魚にとっては活発に餌を追う温度です。 渓魚、とりわけ岩魚は人間にとって未知の点が多い魚です。 蛇を食ってみたり、共食いしてみたり、ある意味悪食の岩魚が警戒して捕食するのには何か意味があります。 それが何かを見出すことが釣り人の課題でもあります。

20年前からの沢を知るPLAさんも首をひねりながらの釣行。 でも魚型が良いのでそこのところは許容範囲と思ったかもしれません。PLAさんの釣った写真の岩魚は、この沢で代々交配してきた純血種の居着き岩魚ですが、なぜ今年は型が大きく数か少ないのか、最後まで分りませんでした。 しかしこの腹部のオレンジ色が沢に入った満足感を増幅してくれます。 徐々に岩魚を追加して、脱渓点手前ではもう竿を仕舞ってしまうPLAさんでした。

いつもなら4時間~5時間のコースでしたが、実は私が熱中症気味になってバテテしまうという事態に陥ってしまい、結局6時間掛かり挙句脱渓点の堰で一休みする羽目になりました。 PLAさんにはタオルを冷やしてもらったりして体温を下げ、20分ほどで回復したので、そこから登山道を使って下山しました。

前夜東京から車を飛ばして、山形に着いてから3時間の仮眠、そのまま釣行というスケジュールの無理からこうなったと反省して、次回以降は心にとめておこうと思いました。 もう若くないのだから。

2015年7月15日 水曜日 8:00~15:00、水温 15度 晴れたり曇ったり

Posted by nakano3 at

21:27

│Comments(0)

2018年08月29日

朝霧さん迎撃ミニオフ@山形

ひょんなことから昔の釣り仲間である朝霧さんと一緒に山形で釣りをすることになった。 間を取り持ってくれたのはPLAさん。 ともに二十余年の釣り仲間である。 釣行日は連日の雨の間、数少ない降らない日になり幸運だった。 朝霧さんの自宅と我が家は10㎞も離れていない。 車なら30分もあれば着いてしまう距離なのだが、最近は何故か山形寒河江のPLAさん宅でしか会っていないのは不思議。

早朝にPLAさん宅に集合し県北の渓へと駆り出す。 というのもこの日、珍しく降らない日ではあったが、県南や県央はかなりの雨が降っていて釣りにならない。 県北は先日の大雨でかなりダメージを受けているという状況ではあったが他に選択肢はなく、KY川に向かった。山道を登り始めると、沢ごとに凄い土砂崩れの跡、倒木と土石流の跡が無残に川の形を変えていた。

朝霧さんはもう20年近く渓流釣りをしていなかったので、まったく勘が戻らないという。 そこでまずは私が釣るということになり、釣り始めたのだが、なんと「う」を連釣してしまった。(仲間内でウグイのことを「う」と呼ぶ)

これは呪いだ、この川に20年以上来ているがこの場所でウグイを釣ったことなどなかったのに、と嘆く私を二人が笑う。まあ、それも楽しい釣りである。

朝霧さんは少しずつ勘を取り戻していくが、何しろ前回釣行までの流れとは全く変わってしまうほどの土石によって魚も居着き場所が定まっていない。 それに魚の反応もすこぶる薄い。 この川がこんな風に無反応になってしまうのは滅多にないことなのである。

唯一の堰堤に着いたがここでも反応はない。それだけではなく堰堤も上部が破壊されている。ここ数年、多少の石組みの落下は見られたが、なんだか一気に上部が欠けてしまったようだ。 堰堤下の深みもかなり埋まってしまっていた。

途中の沢(いつもここまで釣るのが普通になっている)で脱渓したが、この沢の流れも変わってしまったし、ボサの掛かった沢で幅も1mほどしかないものだったのに、何倍もの広さになって、大きな石がゴロゴロしていた。ここには登山道が通っており、それでも一跨ぎで越えられる程度だったのに、川筋の変化には驚きを隠せなかった。

渓を歩いて分かったのは、水流が大きく変わった場所は河畔林が小さめ。とはいっても樹齢数十年以上が殆どだが、水流が変わっていないのは写真の様なカツラの巨樹やサワグルミの巨木がある場所だった。 巨樹たちは激流と土石流に耐えて川の流れを守っていることがよくわかる。

久しぶりの釣友との楽しい時間を過ごせたことは珠玉の体験だった。魚の反応は良くなかったが、わいわい楽しく遡行することの楽しさは何よりも幸せなことである。

2018年8月29日釣行

早朝にPLAさん宅に集合し県北の渓へと駆り出す。 というのもこの日、珍しく降らない日ではあったが、県南や県央はかなりの雨が降っていて釣りにならない。 県北は先日の大雨でかなりダメージを受けているという状況ではあったが他に選択肢はなく、KY川に向かった。山道を登り始めると、沢ごとに凄い土砂崩れの跡、倒木と土石流の跡が無残に川の形を変えていた。

朝霧さんはもう20年近く渓流釣りをしていなかったので、まったく勘が戻らないという。 そこでまずは私が釣るということになり、釣り始めたのだが、なんと「う」を連釣してしまった。(仲間内でウグイのことを「う」と呼ぶ)

これは呪いだ、この川に20年以上来ているがこの場所でウグイを釣ったことなどなかったのに、と嘆く私を二人が笑う。まあ、それも楽しい釣りである。

朝霧さんは少しずつ勘を取り戻していくが、何しろ前回釣行までの流れとは全く変わってしまうほどの土石によって魚も居着き場所が定まっていない。 それに魚の反応もすこぶる薄い。 この川がこんな風に無反応になってしまうのは滅多にないことなのである。

唯一の堰堤に着いたがここでも反応はない。それだけではなく堰堤も上部が破壊されている。ここ数年、多少の石組みの落下は見られたが、なんだか一気に上部が欠けてしまったようだ。 堰堤下の深みもかなり埋まってしまっていた。

途中の沢(いつもここまで釣るのが普通になっている)で脱渓したが、この沢の流れも変わってしまったし、ボサの掛かった沢で幅も1mほどしかないものだったのに、何倍もの広さになって、大きな石がゴロゴロしていた。ここには登山道が通っており、それでも一跨ぎで越えられる程度だったのに、川筋の変化には驚きを隠せなかった。

渓を歩いて分かったのは、水流が大きく変わった場所は河畔林が小さめ。とはいっても樹齢数十年以上が殆どだが、水流が変わっていないのは写真の様なカツラの巨樹やサワグルミの巨木がある場所だった。 巨樹たちは激流と土石流に耐えて川の流れを守っていることがよくわかる。

久しぶりの釣友との楽しい時間を過ごせたことは珠玉の体験だった。魚の反応は良くなかったが、わいわい楽しく遡行することの楽しさは何よりも幸せなことである。

2018年8月29日釣行

Posted by nakano3 at

23:00

│Comments(0)

2018年07月26日

PLAさんとKD川へ

釣行2日目、朝6時半にPLAさんと待ち合わせて、PLAさんの車に釣り道具を積み込んで出発。 毎年恒例の初老釣士コンビ。 20年にはなるだろうか。 山形は渓流釣りにとってはパラダイスのようにたくさん釣り場があるのだが、老齢化した今はもっぱらの釣り場に行くことが多い。

釣り場に着くと、PLAさんは、「あーやっぱり水が低いなあ」とつぶやくが、ここはそれでも裏切らないホームリバー。 麦わら帽子ならぬ、イ草ハットのおっさん二人の釣りが始まった。朝の内は割と素直に毛鉤に出てきてくれた。最初はメスの岩魚。20㎝~25㎝が掛かる間におチビさんも果敢に毛鉤に食いついてくる。

今日はアブが少なくて少しほっとした。 それでも9時ころまでは結構付きまとっていたが、それ以降は消えてくれた。 二人とも順調に釣り上っていく。 この川は花崗岩質の石が多いので、岩魚も白っぽい。

近年の台風や大雨、そして雪解けなどで川の流れが大きく変化している。毎年少しずつ変わっていくから、何年も連続してきていると面白い。 こうして川の流れというのは変わっていくのだとわかる。 しかし国土地理院の地形図は変わっていないように思う。 場所によっては川の合流点が数百m違っていることもあるが、道路ではないので誰からの苦情もなく、変わることがない。

休憩にPLAさんがコーヒーを淹れてくれる。 もちろん川の水を沸して飲むのだが、これまで一度もお腹を壊したことはない。 上流に人工物がなければ、そのまま飲むことも多い。 日本の沢の水はとてもきれいなのである。

PLAさんももう数を忘れるくらい釣っている。 太陽が高くなってからは、岩魚の出方も変わってきた。 水面にバシャっと出ることがほとんどなく、毛鉤がフッと消えた時に合わせると掛かるという用心深い反応になってきた。 その出方にももう慣れているので、こっちが調整する。 瀬尻から始めて、流心脇、そして流心と探っていくと、どれかで反応があることが多かった。

PLAさんが夕方早めの所用があるとのことで、昼過ぎには脱渓した。気温も高くなってきた。 山中ではあるが日なたは34度くらいありそうだ。 登山道から林道へ出ると、再びアブの攻撃が始まった。 「こらっ、咬むな!」と言いながら下ったが、前日程厳しくはなかった。まだ時間が早かったからだろう。 これが夕暮れとなると、すごいことになりそうな気がする。 こういう季節は早く上がるのがいい。

毎年付き合ってくれるPLAさんに感謝して、今回の釣行を終えた。

<2018/7/26 釣行>

釣り場に着くと、PLAさんは、「あーやっぱり水が低いなあ」とつぶやくが、ここはそれでも裏切らないホームリバー。 麦わら帽子ならぬ、イ草ハットのおっさん二人の釣りが始まった。朝の内は割と素直に毛鉤に出てきてくれた。最初はメスの岩魚。20㎝~25㎝が掛かる間におチビさんも果敢に毛鉤に食いついてくる。

今日はアブが少なくて少しほっとした。 それでも9時ころまでは結構付きまとっていたが、それ以降は消えてくれた。 二人とも順調に釣り上っていく。 この川は花崗岩質の石が多いので、岩魚も白っぽい。

近年の台風や大雨、そして雪解けなどで川の流れが大きく変化している。毎年少しずつ変わっていくから、何年も連続してきていると面白い。 こうして川の流れというのは変わっていくのだとわかる。 しかし国土地理院の地形図は変わっていないように思う。 場所によっては川の合流点が数百m違っていることもあるが、道路ではないので誰からの苦情もなく、変わることがない。

休憩にPLAさんがコーヒーを淹れてくれる。 もちろん川の水を沸して飲むのだが、これまで一度もお腹を壊したことはない。 上流に人工物がなければ、そのまま飲むことも多い。 日本の沢の水はとてもきれいなのである。

PLAさんももう数を忘れるくらい釣っている。 太陽が高くなってからは、岩魚の出方も変わってきた。 水面にバシャっと出ることがほとんどなく、毛鉤がフッと消えた時に合わせると掛かるという用心深い反応になってきた。 その出方にももう慣れているので、こっちが調整する。 瀬尻から始めて、流心脇、そして流心と探っていくと、どれかで反応があることが多かった。

PLAさんが夕方早めの所用があるとのことで、昼過ぎには脱渓した。気温も高くなってきた。 山中ではあるが日なたは34度くらいありそうだ。 登山道から林道へ出ると、再びアブの攻撃が始まった。 「こらっ、咬むな!」と言いながら下ったが、前日程厳しくはなかった。まだ時間が早かったからだろう。 これが夕暮れとなると、すごいことになりそうな気がする。 こういう季節は早く上がるのがいい。

毎年付き合ってくれるPLAさんに感謝して、今回の釣行を終えた。

<2018/7/26 釣行>

Posted by nakano3 at

23:00

│Comments(0)

2018年07月25日

山形着日午後のKD川

夏の山形釣行へ向かう。 老体になってきたのでのんびり出発、朝8時に家を出ると首都高速に乗るまで小一時間かかってしまった。平均時速数㎞という情けない都会の交通事情。 それでも都心を抜ければ快適な平日の下りである。 朝日山塊のいつもの川に着いたのは午後2時を回っていた。

いつもの駐車スペースが空いていた。 ここが空いていても川沿いに駐車スペースがあるのでいつでも頭をハネられるのだが、それでも釣りになる山形のホームリバーの様な川。 早速準備を整えて入渓、間もなく20㎝程の1尾目が出てくれた。

その後も調子よく20㎝~25㎝程度の岩魚が出てくれる。 かなりの渇水であるだけにありがたい。 ここの岩魚は腹部の白いものとオレンジ色のものが混在する。 通常、オレンジ色は居着きの岩魚と言われることが多いが、ここではあまり関係ないようだ。 勿論、沢に入ればオレンジが強くなるので、本流と沢の中間的な川なのだろう。

なかなか調子よく釣っているうちになんだか身の回りが騒がしくなってきた。夏の恒例のアブの襲撃である。 推定数十匹のアブが顔の周りを飛び交っている。 まだアブが少ないと予想していたので、半そでに虫除けのアームカバーで臨んだが、アブはアームカバーの上からカプっと来る。 実際は注射針を指したくらいの痛みだが、連続するとたまらない。 這う這うの体で脱渓し川を離れた。

寒河江に向かう途中で新しい橋の親柱部分に渓魚の彫刻とヤマセミの彫刻があるのを発見して止まった。 幹回り2~3mの丸太を削って作られたような見事なものだった。 翌日PLAさんとこの話をすると、なんと親戚の方がチェーンソーアートとして創ったと聞き驚いた。

いつもの駐車スペースが空いていた。 ここが空いていても川沿いに駐車スペースがあるのでいつでも頭をハネられるのだが、それでも釣りになる山形のホームリバーの様な川。 早速準備を整えて入渓、間もなく20㎝程の1尾目が出てくれた。

その後も調子よく20㎝~25㎝程度の岩魚が出てくれる。 かなりの渇水であるだけにありがたい。 ここの岩魚は腹部の白いものとオレンジ色のものが混在する。 通常、オレンジ色は居着きの岩魚と言われることが多いが、ここではあまり関係ないようだ。 勿論、沢に入ればオレンジが強くなるので、本流と沢の中間的な川なのだろう。

なかなか調子よく釣っているうちになんだか身の回りが騒がしくなってきた。夏の恒例のアブの襲撃である。 推定数十匹のアブが顔の周りを飛び交っている。 まだアブが少ないと予想していたので、半そでに虫除けのアームカバーで臨んだが、アブはアームカバーの上からカプっと来る。 実際は注射針を指したくらいの痛みだが、連続するとたまらない。 這う這うの体で脱渓し川を離れた。

寒河江に向かう途中で新しい橋の親柱部分に渓魚の彫刻とヤマセミの彫刻があるのを発見して止まった。 幹回り2~3mの丸太を削って作られたような見事なものだった。 翌日PLAさんとこの話をすると、なんと親戚の方がチェーンソーアートとして創ったと聞き驚いた。

Posted by nakano3 at

23:00

│Comments(0)

2018年07月03日

盛夏の小菅川源流 雄滝

2018年7月3日火曜日、早朝に起床しワールドカップの日本vs.ベルギー戦を見る。 後半ロスタイムで逆転されてしまう。 これも実力だが、よく頑張ったと思う。 結果を見た後、そのまま釣りの準備をして小菅川に向かった。 朝早いと道路が空いているというものの釣り場まで高速道路を含めて2時間半、都会に住むというのは不便なことである。

先週の区間を釣ろうと林道終点まで行くと、車が既に2台止まっている。 1台は釣り人の軽自動車、もう1台はリバーキーパーの広瀬屋さんの車。 おそらく軽自動車の釣り人は源流へ、広瀬屋さんは滝上からの区間に入っているだろうと判断して、滝下を釣ることにした。

水量は先週と同じくらい。 雨はほとんど降っていないから大菩薩の山が十分に水を含んでいるのだろう。 それでも小菅川は大雨が降ると怖いくらいの増水が見られる。数mの高さの橋の付け根にサッカーボールが水圧で押し付けられていたりするほどである。おとなしい川で釣りをさせてもらうのは幸せなことである。

今週は毛鉤への反応が悪い。 小一時間経過してようやく1尾目が出た。 それも同じポイントを何投もしてようやくである。 不思議なものだ。 日によってこんなに反応が違うとは。 しかし、よく考えると時間帯が早すぎるのである。 まだ8時前後。 虫もそれほど飛んでいないから、魚は水面を見ていないのである。

堰堤を越えてから気温も上がり魚の出が多少良くなってきた。チビ岩魚の反応もある。 チビ岩魚を掛けたくないので、毛鉤のフックのサイズは#12前後にしてある。 先週の良型連発に比べて物足りないが、それでも20㎝~22㎝クラスの岩魚が反応してくれるのでうれしい。

掛けまいとしていてもたまにチビ岩魚が掛かってしまうことがある。写真は12~13㎝程の岩魚。口に入らないほどの毛鉤に果敢に食いついてくる。この捕食性が岩魚の面白いところで、カエルやトンボも岩魚の捕食対象と言われる。 稀にほかの魚や蛇を食べている岩魚もある。

関東の岩魚は概ねスマートである。 東北の岩魚はもっと太っている。 山女魚にも同じことが言える。それは何が原因なのかよくわからないが、東北でも沢の岩魚は関東の体系に近いものがあるので、捕食する食糧の量の違いかもしれない。また岩魚の多くは何千年も前に陸封されたマスの一種。 長い時間を経てその流域独自の亜種が出来ていたりして、いろいろな岩魚を見る釣りの旅もまた面白いものである。

3時間ほど釣り上がって雄滝に来た。 雄滝の手前に小さな雄滝を発見。 この辺りは右岸に雄滝への遊歩道があり、この区間の岩魚は特に警戒心が強い。 今回は雄滝手前ではほとんど反応がなかった。

雄滝の下に木製の滝観察デッキがあり、雄滝の説明板がある。

「雄滝」は昔、大きい滝の「大滝」または「魚留の滝」とも呼ばれ、この滝よりも上流には魚がいないと言われていた。 雄滝の上流には、大菩薩連峰の「石丸峠」があり、昔時甲州との交易場として多くの人々が行き交っていた。この峠には、石で作られた男性のシンボルが祭られ、「石磨羅峠」と呼ばれていた。この峠から流れ出る水は、小菅川の本流となりこの雄滝に注いでいる。ここで初めて一筋の水が左右に別れる。また古来この滝は男性のシンボルに似ている事から「雄滝」とも呼ばれ、神秘的な力があると言われている。滝のしぶきにかかると男性の精力増進に役立ち更に、子宝に恵まれない方が参拝するとご利益があると言われている。」

今回も滝下でランチを取る。 何度もここでしぶきを浴びているが、何の変化もない。

2018年7月3日 釣行

先週の区間を釣ろうと林道終点まで行くと、車が既に2台止まっている。 1台は釣り人の軽自動車、もう1台はリバーキーパーの広瀬屋さんの車。 おそらく軽自動車の釣り人は源流へ、広瀬屋さんは滝上からの区間に入っているだろうと判断して、滝下を釣ることにした。

水量は先週と同じくらい。 雨はほとんど降っていないから大菩薩の山が十分に水を含んでいるのだろう。 それでも小菅川は大雨が降ると怖いくらいの増水が見られる。数mの高さの橋の付け根にサッカーボールが水圧で押し付けられていたりするほどである。おとなしい川で釣りをさせてもらうのは幸せなことである。

今週は毛鉤への反応が悪い。 小一時間経過してようやく1尾目が出た。 それも同じポイントを何投もしてようやくである。 不思議なものだ。 日によってこんなに反応が違うとは。 しかし、よく考えると時間帯が早すぎるのである。 まだ8時前後。 虫もそれほど飛んでいないから、魚は水面を見ていないのである。

堰堤を越えてから気温も上がり魚の出が多少良くなってきた。チビ岩魚の反応もある。 チビ岩魚を掛けたくないので、毛鉤のフックのサイズは#12前後にしてある。 先週の良型連発に比べて物足りないが、それでも20㎝~22㎝クラスの岩魚が反応してくれるのでうれしい。

掛けまいとしていてもたまにチビ岩魚が掛かってしまうことがある。写真は12~13㎝程の岩魚。口に入らないほどの毛鉤に果敢に食いついてくる。この捕食性が岩魚の面白いところで、カエルやトンボも岩魚の捕食対象と言われる。 稀にほかの魚や蛇を食べている岩魚もある。

関東の岩魚は概ねスマートである。 東北の岩魚はもっと太っている。 山女魚にも同じことが言える。それは何が原因なのかよくわからないが、東北でも沢の岩魚は関東の体系に近いものがあるので、捕食する食糧の量の違いかもしれない。また岩魚の多くは何千年も前に陸封されたマスの一種。 長い時間を経てその流域独自の亜種が出来ていたりして、いろいろな岩魚を見る釣りの旅もまた面白いものである。

3時間ほど釣り上がって雄滝に来た。 雄滝の手前に小さな雄滝を発見。 この辺りは右岸に雄滝への遊歩道があり、この区間の岩魚は特に警戒心が強い。 今回は雄滝手前ではほとんど反応がなかった。

雄滝の下に木製の滝観察デッキがあり、雄滝の説明板がある。

「雄滝」は昔、大きい滝の「大滝」または「魚留の滝」とも呼ばれ、この滝よりも上流には魚がいないと言われていた。 雄滝の上流には、大菩薩連峰の「石丸峠」があり、昔時甲州との交易場として多くの人々が行き交っていた。この峠には、石で作られた男性のシンボルが祭られ、「石磨羅峠」と呼ばれていた。この峠から流れ出る水は、小菅川の本流となりこの雄滝に注いでいる。ここで初めて一筋の水が左右に別れる。また古来この滝は男性のシンボルに似ている事から「雄滝」とも呼ばれ、神秘的な力があると言われている。滝のしぶきにかかると男性の精力増進に役立ち更に、子宝に恵まれない方が参拝するとご利益があると言われている。」

今回も滝下でランチを取る。 何度もここでしぶきを浴びているが、何の変化もない。

2018年7月3日 釣行

Posted by nakano3 at

18:21

│Comments(0)

2018年06月26日

盛夏の小菅川源流

天気が良いのでちょいと小菅川に出かけた。役場の奥、源流エリアは林道沿いのすべての入渓点に釣り人の車が止まっている。平日なのに凄い混み様だなあとため息。 ついに林道の終点までやってきた。 パジェロは東京都水道局の車だが、もう一台は釣り人で。どこも空いてない状態にがっくり。

すると1台の車が林道を上ってきた。 なんとリバーキーパー(監視員)の広瀬屋の若旦那だった。しばし歓談し与太話をして、混んでるからどうしようかと相談すると、竿抜け区間になりそうなところを親切にも教えてくれた。広瀬屋さんとは何度か一緒に川の掃除をしたり、昼食をご馳走になったりしているので、私にとってはどん詰まりに降臨した阿弥陀様みたいなもの。

川に下ってみると、予想以上に水量が少ない。 これは厳しそうだと、若干不安になった。ところが数投目のポイントでいきなり18㎝程の岩魚が毛鉤に掛かった。

入渓した道は登山道でよく整備されていた。 ただしすぐに堰堤、そしてまた堰堤になる。 だからこそ、この区間は竿抜けをしているという訳である。 そして水量は少ないが、落差が大きいので水深のあるポイントがある。

その短い区間で、9寸を頭にまずまずの型の岩魚が出てくれた。 標高1000m程度の源流でも気温は25度を超えていた。 釣れないとどっと疲れるのだが、良い調子で魚が出てくれるのでまったく疲労を感じなかった。

岩魚は定石通りの位置で毛鉤に出てくれる。 まるで東北で釣っているような感覚だった。 最初の堰堤に至る前にほぼ満足してしまったといってもいい。 そういえば広瀬屋さんが、今日はきっとコンディション良いですよ、と言っていた。さすがである。

最初の堰堤にあたる。 広瀬屋さんに聞いた通り右岸を巻く。 しかしこの右岸の巻きが結構足場が厳しい。 でも還暦で池中玄太並みの体重の私でもなんとかクリアできた。 ただ、土壌が流れ気味で、フェルト底のシューズではいささかきつかった。 やはり巻きはビブラムなどのソールに限る。

堰堤を越えてからさらに26㎝の岩魚を追加。小菅川は川の規模に比して大きな魚がいる。下流のC&R区間でも尺岩魚を釣ったことがある。 満足してのんびりしていると、上流から朝入った二人組の釣り人が下ってきた。あの高巻きはきついので上を釣るという。私はここでランチを取ってから脱渓することにした。

帰りに広瀬屋さんへ立ち寄ってお礼を言いに行った。 源流で採ってきたきたというサッカーボール大のキノコを見せてもらう。確かマスタケとか言ってたかな。しかし小菅で東北の様な釣りが出来たのも広瀬屋さんのおかげ。感謝して山を下りた。

2018年6月26日釣行

すると1台の車が林道を上ってきた。 なんとリバーキーパー(監視員)の広瀬屋の若旦那だった。しばし歓談し与太話をして、混んでるからどうしようかと相談すると、竿抜け区間になりそうなところを親切にも教えてくれた。広瀬屋さんとは何度か一緒に川の掃除をしたり、昼食をご馳走になったりしているので、私にとってはどん詰まりに降臨した阿弥陀様みたいなもの。

川に下ってみると、予想以上に水量が少ない。 これは厳しそうだと、若干不安になった。ところが数投目のポイントでいきなり18㎝程の岩魚が毛鉤に掛かった。

入渓した道は登山道でよく整備されていた。 ただしすぐに堰堤、そしてまた堰堤になる。 だからこそ、この区間は竿抜けをしているという訳である。 そして水量は少ないが、落差が大きいので水深のあるポイントがある。

その短い区間で、9寸を頭にまずまずの型の岩魚が出てくれた。 標高1000m程度の源流でも気温は25度を超えていた。 釣れないとどっと疲れるのだが、良い調子で魚が出てくれるのでまったく疲労を感じなかった。

岩魚は定石通りの位置で毛鉤に出てくれる。 まるで東北で釣っているような感覚だった。 最初の堰堤に至る前にほぼ満足してしまったといってもいい。 そういえば広瀬屋さんが、今日はきっとコンディション良いですよ、と言っていた。さすがである。

最初の堰堤にあたる。 広瀬屋さんに聞いた通り右岸を巻く。 しかしこの右岸の巻きが結構足場が厳しい。 でも還暦で池中玄太並みの体重の私でもなんとかクリアできた。 ただ、土壌が流れ気味で、フェルト底のシューズではいささかきつかった。 やはり巻きはビブラムなどのソールに限る。

堰堤を越えてからさらに26㎝の岩魚を追加。小菅川は川の規模に比して大きな魚がいる。下流のC&R区間でも尺岩魚を釣ったことがある。 満足してのんびりしていると、上流から朝入った二人組の釣り人が下ってきた。あの高巻きはきついので上を釣るという。私はここでランチを取ってから脱渓することにした。

帰りに広瀬屋さんへ立ち寄ってお礼を言いに行った。 源流で採ってきたきたというサッカーボール大のキノコを見せてもらう。確かマスタケとか言ってたかな。しかし小菅で東北の様な釣りが出来たのも広瀬屋さんのおかげ。感謝して山を下りた。

2018年6月26日釣行

Posted by nakano3 at

20:18

│Comments(0)

2018年06月09日

琥珀さんに盛岡毛鉤を習う

PLAさんとの最上の釣りの翌日はゆっくりと北上し、西木村(仙北市)周辺を散策。 琥珀さんから田沢湖畔にクニマス博物館が出来たとの情報を聞いて、行ってみることにした。 折しもこの日は、大曲工業高校の田沢湖一周マラソンのイベント日で、高校生が湖畔を走っていた。 むろん真剣に走っているものも最初は見かけたが、徐々にテキトーな散歩に近い高校生も見受けられるようになった。 私もあの頃はテキトーだったなあと思いだす。

田沢湖畔に「田沢湖クニマス未来館」なる建物が立っており、その手前の駐車場とレストハウスが大曲工業高校のマラソンのスタート&ゴールになっている。 高校生をかき分けて駐車場に車を止める。 クニマス未来館は昨年オープンした。仙北市の新しいプロジェクトと言えるだろう。クニマスも数尾飼育されている。

クニマスは戦時中に酸性水を湖に入れたため絶滅してしまった(と思われていた)。しかし2010年に富士五湖の西湖で発見されたのが田沢湖から移植されたクニマスの子孫だと判明し話題になった。 京都大学の中坊教授がクニマスを発見と認定、2016年には西湖にクニマス展示館がオープン、その翌年2017年に田沢湖畔にクニマス未来館が開館した。 確か報道では発見のきっかけにさかなクンも絡んでいたようなことが書かれていたと記憶している。

夕方、仕事終わりに合わせて琥珀さんの事務所へ到着し、さっそく盛岡毛鉤を習うために近くの安比川へ出かけた。

琥珀さんはいろんな釣りをする人だ。 かつてゼロ釣法が餌釣りで流行っていた頃に「琥珀(零)」という竿があった。 琥珀さんのハンドルネームの由来はその竿らしい。 今回は盛岡毛鉤、仕掛けは琥珀さんが用意してくれていた。結構面倒なつくりをしている仕掛けだ。 毛鉤が数本付いていて、白いウキの下にメイン毛鉤が1本。 これをダウンストリームで扇形に流す。アワせの感覚もわからない間にチビ山女魚が掛かってきた。

なんだか不思議な感覚である。 夕マズメで暗くなってきて毛鉤も見えないのだが、ラインと竿を直線にしてウキ周辺を見ていると魚が飛び出してくる。 しかしなかなか針掛かりしない。

琥珀さんは微妙な誘いを咥えながらきれいに流す。テンカラやフライが点で釣る釣りなのに対して、盛岡毛鉤は面で釣る釣りである。 当然釣果も進むはず。そのうち今度はチビ岩魚が掛かってきた。 だんだん面白くなってくる。

そしてかなり暗くなってきた頃、流心脇でゴツンっと大きなアタリ。 竿をあげると良型の山女魚が釣れていた。 この釣りは大きい魚が掛かった時に手に伝わるアタリが釣り人を興奮させるようだ。 本流の山女魚らしく若干銀化(ギンケ)していた。 盛岡毛鉤初心者としては上出来だろう。 もっともこのあとライントラブルで釣りにならなくなった。 暗いので糸の絡みを修復しようとしても見えないのだ。

地方によってこういう釣りがあることはとても興味深い。 北陸でも同様の釣り方があるが、理にかなっている。 ただ、魚と一対一の勝負という感覚はないので、やはりテンカラやフライの方が趣味の釣りとしては楽しめるようにも感じた。

翌日は兄川本流に案内してもらい、ここで盛岡毛鉤をやってみた。 残念ながら夜半に降った雨のせいで、濁りが入った上に水温が低下し、1尾も毛鉤に来なかった。 天気には勝てない。

近くの沢を見に行ったが釣りになりそうにないので、今回は納竿。 琥珀さんには昨年に続きお世話になってしまい感謝しきりだ。しかし仕事終わりにひと釣りできる環境というのはとても羨ましい。

琥珀さん、またよろしくお願いします。

2018年6月8日~9日釣行

田沢湖畔に「田沢湖クニマス未来館」なる建物が立っており、その手前の駐車場とレストハウスが大曲工業高校のマラソンのスタート&ゴールになっている。 高校生をかき分けて駐車場に車を止める。 クニマス未来館は昨年オープンした。仙北市の新しいプロジェクトと言えるだろう。クニマスも数尾飼育されている。

クニマスは戦時中に酸性水を湖に入れたため絶滅してしまった(と思われていた)。しかし2010年に富士五湖の西湖で発見されたのが田沢湖から移植されたクニマスの子孫だと判明し話題になった。 京都大学の中坊教授がクニマスを発見と認定、2016年には西湖にクニマス展示館がオープン、その翌年2017年に田沢湖畔にクニマス未来館が開館した。 確か報道では発見のきっかけにさかなクンも絡んでいたようなことが書かれていたと記憶している。

夕方、仕事終わりに合わせて琥珀さんの事務所へ到着し、さっそく盛岡毛鉤を習うために近くの安比川へ出かけた。

琥珀さんはいろんな釣りをする人だ。 かつてゼロ釣法が餌釣りで流行っていた頃に「琥珀(零)」という竿があった。 琥珀さんのハンドルネームの由来はその竿らしい。 今回は盛岡毛鉤、仕掛けは琥珀さんが用意してくれていた。結構面倒なつくりをしている仕掛けだ。 毛鉤が数本付いていて、白いウキの下にメイン毛鉤が1本。 これをダウンストリームで扇形に流す。アワせの感覚もわからない間にチビ山女魚が掛かってきた。

なんだか不思議な感覚である。 夕マズメで暗くなってきて毛鉤も見えないのだが、ラインと竿を直線にしてウキ周辺を見ていると魚が飛び出してくる。 しかしなかなか針掛かりしない。

琥珀さんは微妙な誘いを咥えながらきれいに流す。テンカラやフライが点で釣る釣りなのに対して、盛岡毛鉤は面で釣る釣りである。 当然釣果も進むはず。そのうち今度はチビ岩魚が掛かってきた。 だんだん面白くなってくる。

そしてかなり暗くなってきた頃、流心脇でゴツンっと大きなアタリ。 竿をあげると良型の山女魚が釣れていた。 この釣りは大きい魚が掛かった時に手に伝わるアタリが釣り人を興奮させるようだ。 本流の山女魚らしく若干銀化(ギンケ)していた。 盛岡毛鉤初心者としては上出来だろう。 もっともこのあとライントラブルで釣りにならなくなった。 暗いので糸の絡みを修復しようとしても見えないのだ。

地方によってこういう釣りがあることはとても興味深い。 北陸でも同様の釣り方があるが、理にかなっている。 ただ、魚と一対一の勝負という感覚はないので、やはりテンカラやフライの方が趣味の釣りとしては楽しめるようにも感じた。

翌日は兄川本流に案内してもらい、ここで盛岡毛鉤をやってみた。 残念ながら夜半に降った雨のせいで、濁りが入った上に水温が低下し、1尾も毛鉤に来なかった。 天気には勝てない。

近くの沢を見に行ったが釣りになりそうにないので、今回は納竿。 琥珀さんには昨年に続きお世話になってしまい感謝しきりだ。しかし仕事終わりにひと釣りできる環境というのはとても羨ましい。

琥珀さん、またよろしくお願いします。

2018年6月8日~9日釣行

Posted by nakano3 at

18:18

│Comments(0)

2018年06月07日

PLAさんと最上の釣り

山形県は庄内、最上、村山、置賜の4つのエリアに分かれる。 どこをとっても渓流釣りとしては素晴らしいフィールドである。 置賜の沢に続いて、最上の沢を寒河江のPLAさんと釣った。 この川は雪が深く、農水省の巨樹データベース上だけでも二桁の本数の巨樹が点在している豊かな森を流れる。

水温は10度。 岩魚山女魚が活発に動き始める温度である。 PLAさんが快調に釣る。 いきなり良型の山女魚、岩魚を揃えた。 一方の私は1尾のみ、それも手元でナチュラルリリースしてしまった。 なんと私が何度か流したポイントを後からPLAさんが流して掛けるということもしばしばあり、落ち込むジブン(T_T)。

PLAさんが29㎝の岩魚を釣る。 釣り人はこのサイズを「泣き尺」と呼ぶ。 しかし来月は尺岩魚になっているに違いない。 またの出会いを祈念してリリースする。 それにつけても私の方がさっぱり釣れない。 PLAさんの方はもう7,8尾掛けている。 PLAさんと一緒に釣るようになって20余年、初期はこんなこともよくあったが近年はなかった。 ついに私は「祟りじゃ~!」と叫ぶようになった。

「休憩しましょう」とPLAさん。 沢水でインスタントコーヒーを淹れる。 以前はそうめんを茹でて食べたが、最近はあまりしていない。 そうめにすとの沢というのがあって、そこではしばしばそうめんの儀式を行うのだが、他の川ではあまりしていないかもしれない。 日本の沢の水は上流に人工物がなければほぼ飲める。 そこが素晴らしいところ。 さらに少し上流で昼食を取り、気を取り直して釣行再開。

休憩後まもなく、私の後ろでPLAさんが釣る。 「あ~まだ祟りが続いている」と嘆きながらも、ようやく岩魚を掛けてホッとする。 ここから流れが変わった。 ポイントごとに私にも岩魚が出始めた。 良型、泣き尺と続けて出てくれる。 やはりここは豊穣の渓だと、さっきまでの祟りが反動となって爆釣に変わった。

尺上の岩魚がようやく出た。 それに続いて再び泣き尺が出る。 このサイズになると、さすがにテンカラでも「抜く」わけにはいかない。 下流に落ちたのを手繰り寄せる。 1号のハリスと言えど、無理をすると切れることがある。

PLAさんも泣き尺をはじめ良型を何尾も掛けているのだが、最後の区間だけは祟りのおつりで私が良い思いをさせて頂いたようだ。 とはいえ、釣った数はPLAさんの方が倍くらいあるだろう。 この沢に誰かと来るとその人が尺上を釣るということが何度かあった。 以前もPLAさんが32㎝の岩魚を上げた。 今回はようやく自分の番だった。

沢筋にはまだまだ雪渓が残っている。 完全に溶けるのは7月に入る頃だろうか。 毎年その豊かさで楽しませてくれるこの渓に感謝して納竿した。 帰りの登山道はあちこち崩れていて危ないので、爺になった我々はストックを持参して転倒滑落しないようにしている。 しかしそれでも転んでしまった(笑)。 怪我はなかったが。

この水系にはカツラの巨樹が多いのだが、ブナもまだ豊かな森を形作っている。 道はあちこち崩落していたが、巻き道が踏み跡になっていてありがたい。 そして毎回楽しい釣行を共に味合わせてくれるPLAさんとみちのくの渓には毎度ながら感謝するばかりだ。

2018年6月7日 釣行

水温は10度。 岩魚山女魚が活発に動き始める温度である。 PLAさんが快調に釣る。 いきなり良型の山女魚、岩魚を揃えた。 一方の私は1尾のみ、それも手元でナチュラルリリースしてしまった。 なんと私が何度か流したポイントを後からPLAさんが流して掛けるということもしばしばあり、落ち込むジブン(T_T)。

PLAさんが29㎝の岩魚を釣る。 釣り人はこのサイズを「泣き尺」と呼ぶ。 しかし来月は尺岩魚になっているに違いない。 またの出会いを祈念してリリースする。 それにつけても私の方がさっぱり釣れない。 PLAさんの方はもう7,8尾掛けている。 PLAさんと一緒に釣るようになって20余年、初期はこんなこともよくあったが近年はなかった。 ついに私は「祟りじゃ~!」と叫ぶようになった。

「休憩しましょう」とPLAさん。 沢水でインスタントコーヒーを淹れる。 以前はそうめんを茹でて食べたが、最近はあまりしていない。 そうめにすとの沢というのがあって、そこではしばしばそうめんの儀式を行うのだが、他の川ではあまりしていないかもしれない。 日本の沢の水は上流に人工物がなければほぼ飲める。 そこが素晴らしいところ。 さらに少し上流で昼食を取り、気を取り直して釣行再開。

休憩後まもなく、私の後ろでPLAさんが釣る。 「あ~まだ祟りが続いている」と嘆きながらも、ようやく岩魚を掛けてホッとする。 ここから流れが変わった。 ポイントごとに私にも岩魚が出始めた。 良型、泣き尺と続けて出てくれる。 やはりここは豊穣の渓だと、さっきまでの祟りが反動となって爆釣に変わった。

尺上の岩魚がようやく出た。 それに続いて再び泣き尺が出る。 このサイズになると、さすがにテンカラでも「抜く」わけにはいかない。 下流に落ちたのを手繰り寄せる。 1号のハリスと言えど、無理をすると切れることがある。

PLAさんも泣き尺をはじめ良型を何尾も掛けているのだが、最後の区間だけは祟りのおつりで私が良い思いをさせて頂いたようだ。 とはいえ、釣った数はPLAさんの方が倍くらいあるだろう。 この沢に誰かと来るとその人が尺上を釣るということが何度かあった。 以前もPLAさんが32㎝の岩魚を上げた。 今回はようやく自分の番だった。

沢筋にはまだまだ雪渓が残っている。 完全に溶けるのは7月に入る頃だろうか。 毎年その豊かさで楽しませてくれるこの渓に感謝して納竿した。 帰りの登山道はあちこち崩れていて危ないので、爺になった我々はストックを持参して転倒滑落しないようにしている。 しかしそれでも転んでしまった(笑)。 怪我はなかったが。

この水系にはカツラの巨樹が多いのだが、ブナもまだ豊かな森を形作っている。 道はあちこち崩落していたが、巻き道が踏み跡になっていてありがたい。 そして毎回楽しい釣行を共に味合わせてくれるPLAさんとみちのくの渓には毎度ながら感謝するばかりだ。

2018年6月7日 釣行

Posted by nakano3 at

18:18

│Comments(0)

2018年06月06日

東北釣行初日「置賜の沢」偵察

今年の東北釣行第1回の初日は置賜の沢。 新しい高速道路が栗子峠を越えて便利になった。 おまけに無料区間という大サービス。 ただし無料になると制限速度以下でちんたら走る老人の車がどうしても入ってくるので、それほど時間短縮にはならなかった。

飯豊山塊が豁の奥に白い峰を見せている。 このスケール感は写真では表せないが、あえて山を主人公に露光を合わせてみた。HDRを使えばいいのだが、主役は山ということで・・・。

今回は偵察ということで釣行時間は3時間。 タニウツギが渓畔に咲き誇っている。 主に日本海側に多くみられ、春から初夏にかけてピンク色の花を無数につける。 しかし今年は水が少ない。 おまけに大水が出たらしく、川の流れが変わり、ポイントが埋まっている。 岩魚の付き場が少なくなってしまったようである。なかなか岩魚は毛鉤に出てくれない。

ようやく7寸弱の岩魚が出た。 そのあとも良型は出ない。 深いポイントがないので伏流か岩下に隠れているのだろう。 何とか2時間半で4尾を掛けたがどれも中小型だった。

釣行途中に営林署の方と立ち話。 林道の保全のために状態を調べているという。 ありがたい、頭が下がる。 マダニが増えているのと、スズメバチが出始めるので注意してくださいとのこと。 もちろん熊さんも出る。

林道わきに可憐なホウチャクソウが咲いていた。 ホウチャクソウの「ホウチャク」とは、五重塔の屋根の先っぽにぶら下がっている鐘の様な飾りのことで、それに似ているので名が付いた。

今回はラショウモンカズラも咲いていた。渓流沿いに春から晩春に咲く花。 関東の源氏由来にたびたび登場する渡辺綱が羅生門で切り落としたという鬼女の腕に見立てて付いた名前らしい。年と共に渓流釣りをしながら花鳥風月を愛でることが多くなった。とはいえ釣果は多少は欲しいというのが俗を離れられないところでもある。釣り終わって寒河江に向かって走る。 明日はPLAさんとの釣りである。

2018年6月6日 釣行

飯豊山塊が豁の奥に白い峰を見せている。 このスケール感は写真では表せないが、あえて山を主人公に露光を合わせてみた。HDRを使えばいいのだが、主役は山ということで・・・。

今回は偵察ということで釣行時間は3時間。 タニウツギが渓畔に咲き誇っている。 主に日本海側に多くみられ、春から初夏にかけてピンク色の花を無数につける。 しかし今年は水が少ない。 おまけに大水が出たらしく、川の流れが変わり、ポイントが埋まっている。 岩魚の付き場が少なくなってしまったようである。なかなか岩魚は毛鉤に出てくれない。

ようやく7寸弱の岩魚が出た。 そのあとも良型は出ない。 深いポイントがないので伏流か岩下に隠れているのだろう。 何とか2時間半で4尾を掛けたがどれも中小型だった。

釣行途中に営林署の方と立ち話。 林道の保全のために状態を調べているという。 ありがたい、頭が下がる。 マダニが増えているのと、スズメバチが出始めるので注意してくださいとのこと。 もちろん熊さんも出る。

林道わきに可憐なホウチャクソウが咲いていた。 ホウチャクソウの「ホウチャク」とは、五重塔の屋根の先っぽにぶら下がっている鐘の様な飾りのことで、それに似ているので名が付いた。

今回はラショウモンカズラも咲いていた。渓流沿いに春から晩春に咲く花。 関東の源氏由来にたびたび登場する渡辺綱が羅生門で切り落としたという鬼女の腕に見立てて付いた名前らしい。年と共に渓流釣りをしながら花鳥風月を愛でることが多くなった。とはいえ釣果は多少は欲しいというのが俗を離れられないところでもある。釣り終わって寒河江に向かって走る。 明日はPLAさんとの釣りである。

2018年6月6日 釣行

Posted by nakano3 at

19:18

│Comments(0)

2018年04月16日

小菅川 ようやく春めいて

春の天気は目まぐるしく変化するので、渓流釣行はタイミングが難しい。 運よく定年退職して時間が前よりも自由になったので、天気に合わせることが少し容易になった。 この日は天気が持ちそうだという判断で、8時過ぎに出発して小菅川に向かった。

ここは上流の中でも比較的釣りなれた区間。 入渓はとても楽で、標高840mの林道から杣道で30m下の流れに降りることが出来る。 降りた先には橋も架かっていて、秋にはキノコも採れる河畔である。

ヤマツツジがきれいに咲いている。 ヤマツツジはいろんな色があって同定が難しいが、このピンク色のヤマツツジが可憐で好きだ。 この辺りにはモミの巨木もたくさんあって、モミは環境が悪化すると枯死する特性があるので、モミが元気だといい環境が保たれているバロメーターになるのである。

渓畔はようやく若芽も芽吹き春の色を見せ始めていた。 水温はまだ低く8度。 3月中旬が6度、3月下旬が7度、そして4月中旬の今回はというとそこから1度しか上がっていない。 大菩薩嶺にはまだ雪が残っているのだろうか。

ただ今回は難しい釣りだった。 毛鉤に反応はあるし、瀬にも一部出ているのだが、うまく咥えてくれない。 ウデの問題と言ってしまえばそれまでだが、あちらさんもまだうまく水面の昆虫を捕食できていないような気もする。(単なる言い訳かもしれないが)

いつもの堰堤まで釣って1尾のみだった。 少し戻って崖を登る。 ここの崖は木の根が張っていて、爺でも登ることが出来るのだ。 この崖を何度登っただろう。 ほとんど岩の形や根の形は変わっていない。 山が安定しているのだと思う。 林道を下りながら花を観賞する。 山女魚が毛鉤に反応し始めるころ、必ず咲き誇っているのがヤマブキ。

一方でヤマザクラがまだ花をつけている。 渓流の春は忙しい。 都会の春の倍速で進んでいく。 ただ、都会も山奥も近年少し春の進み具合が早くなりすぎているのではないかと感じる。桜の花が消えてからヤマブキ、ヤマブキが減ってからヤマフジというのが経験則だが、その間が詰まってきているような気がするのである。

釣行 2018年4月16日

ここは上流の中でも比較的釣りなれた区間。 入渓はとても楽で、標高840mの林道から杣道で30m下の流れに降りることが出来る。 降りた先には橋も架かっていて、秋にはキノコも採れる河畔である。

ヤマツツジがきれいに咲いている。 ヤマツツジはいろんな色があって同定が難しいが、このピンク色のヤマツツジが可憐で好きだ。 この辺りにはモミの巨木もたくさんあって、モミは環境が悪化すると枯死する特性があるので、モミが元気だといい環境が保たれているバロメーターになるのである。

渓畔はようやく若芽も芽吹き春の色を見せ始めていた。 水温はまだ低く8度。 3月中旬が6度、3月下旬が7度、そして4月中旬の今回はというとそこから1度しか上がっていない。 大菩薩嶺にはまだ雪が残っているのだろうか。

ただ今回は難しい釣りだった。 毛鉤に反応はあるし、瀬にも一部出ているのだが、うまく咥えてくれない。 ウデの問題と言ってしまえばそれまでだが、あちらさんもまだうまく水面の昆虫を捕食できていないような気もする。(単なる言い訳かもしれないが)

いつもの堰堤まで釣って1尾のみだった。 少し戻って崖を登る。 ここの崖は木の根が張っていて、爺でも登ることが出来るのだ。 この崖を何度登っただろう。 ほとんど岩の形や根の形は変わっていない。 山が安定しているのだと思う。 林道を下りながら花を観賞する。 山女魚が毛鉤に反応し始めるころ、必ず咲き誇っているのがヤマブキ。

一方でヤマザクラがまだ花をつけている。 渓流の春は忙しい。 都会の春の倍速で進んでいく。 ただ、都会も山奥も近年少し春の進み具合が早くなりすぎているのではないかと感じる。桜の花が消えてからヤマブキ、ヤマブキが減ってからヤマフジというのが経験則だが、その間が詰まってきているような気がするのである。

釣行 2018年4月16日

Posted by nakano3 at

18:19

│Comments(0)

2018年03月18日

小菅川釣行 3月27日

今年2回目の釣行は年券を買ったので小菅川。 下流のキャッチ&リリース区間は下ってくるルアーマンが居たり、平気で頭をハネられたりするので迷わず上流へ向かう。 先々週の脱渓点から続きを釣ることにした。

ここには懐かしい「やまめ道」の看板も残っている。 また崖下の流れまで安全な遊歩道のような杣道を下っていけるので楽ちんである。 還暦も過ぎて、さすがに高巻きや辛い踏み跡は安全を考えてなるべく避けることにした。

渓に降り少し上流に行くと、左岸に石仏がある。 なんの仏かはわからない。 もしかしたらここで亡くなった釣り人がいるのかもしれないし、森や川の守り神として置かれているのかもしれない。 手を合わせて、事故のないようにとお祈りをする。

お祈りが効いたのだろうか。 間もなく中型の山女魚が出てくれた。 そしてしばらくしたところでもう1尾同型が掛かった。 今日の水温は7度しかないので、1尾出れば御の字と思っていただけにうれしい誤算である。

先週降った雪の影響もあって水温が低い。 しかし水は澄み切っていて、心まで洗われるような気持ち。 写真のポイントでさらに1尾追加。 水深1m程度の深みにしか定位していないようだ。 何度か毛鉤を流すと、ようやく出てくれる。

ちょっとだけいい気分でランチになった。 と言ってもコンビニで買ったサンドイッチ。 年末より5キロほど体重が減ったので、遡行は楽に感じる。 目標はあと15キロ減。 そうすれば高巻きも多少楽になる。

その上流の堰堤を右岸で高巻く。 ここはそれほど難儀ではないので、じぃさんも高巻く。 ただ、高巻きの途中で鹿の頭蓋骨が落ちているのを発見。 あまりいいものではない。 落ちてこうなりたくないものである。

高巻いた堰堤の上をしばらく遡行して、この日いちばんの山女魚が出てくれた。 春からこのサイズは気持ちがいい。 20㎝を超えていた。 これで4尾目。 こんなに釣れるとは思っていなかった。 やはり石仏様にお参りしたのが良かったのだ。

上流の二段堰堤で納竿した。 渓畔にはところどころ先週の積雪も残っていた。 小菅は標高が高いので、関東の渓流としては1か月遅れくらいのイメージである。 4月後半からは徐々にいい時期になる。 この堰堤は左岸巻きなのだが、途中が崩れていて危険だと判断し、川通しで戻り杣道を上った。 後で聞いたら、稲垣さん(瀬音メンバー)はこの釣行の前の週にここを高巻いて大変だったそうだ。 戻ってよかった。

2018年3月27日 釣行

ここには懐かしい「やまめ道」の看板も残っている。 また崖下の流れまで安全な遊歩道のような杣道を下っていけるので楽ちんである。 還暦も過ぎて、さすがに高巻きや辛い踏み跡は安全を考えてなるべく避けることにした。

渓に降り少し上流に行くと、左岸に石仏がある。 なんの仏かはわからない。 もしかしたらここで亡くなった釣り人がいるのかもしれないし、森や川の守り神として置かれているのかもしれない。 手を合わせて、事故のないようにとお祈りをする。

お祈りが効いたのだろうか。 間もなく中型の山女魚が出てくれた。 そしてしばらくしたところでもう1尾同型が掛かった。 今日の水温は7度しかないので、1尾出れば御の字と思っていただけにうれしい誤算である。

先週降った雪の影響もあって水温が低い。 しかし水は澄み切っていて、心まで洗われるような気持ち。 写真のポイントでさらに1尾追加。 水深1m程度の深みにしか定位していないようだ。 何度か毛鉤を流すと、ようやく出てくれる。

ちょっとだけいい気分でランチになった。 と言ってもコンビニで買ったサンドイッチ。 年末より5キロほど体重が減ったので、遡行は楽に感じる。 目標はあと15キロ減。 そうすれば高巻きも多少楽になる。

その上流の堰堤を右岸で高巻く。 ここはそれほど難儀ではないので、じぃさんも高巻く。 ただ、高巻きの途中で鹿の頭蓋骨が落ちているのを発見。 あまりいいものではない。 落ちてこうなりたくないものである。

高巻いた堰堤の上をしばらく遡行して、この日いちばんの山女魚が出てくれた。 春からこのサイズは気持ちがいい。 20㎝を超えていた。 これで4尾目。 こんなに釣れるとは思っていなかった。 やはり石仏様にお参りしたのが良かったのだ。

上流の二段堰堤で納竿した。 渓畔にはところどころ先週の積雪も残っていた。 小菅は標高が高いので、関東の渓流としては1か月遅れくらいのイメージである。 4月後半からは徐々にいい時期になる。 この堰堤は左岸巻きなのだが、途中が崩れていて危険だと判断し、川通しで戻り杣道を上った。 後で聞いたら、稲垣さん(瀬音メンバー)はこの釣行の前の週にここを高巻いて大変だったそうだ。 戻ってよかった。

2018年3月27日 釣行

Posted by nakano3 at

18:18

│Comments(0)

2018年03月13日

2018年初釣りは小菅川で

今年も渓流釣りの解禁、弥生の釣行は時期尚早なのだが、4月並みの気温になるという予報につられて出陣してしまった。 行先は近場の小菅川。 個人的なつながりもあるのだが、何より家から近く高速料金もあまり掛からない。 それにうまくいけば上野原経由で2時間程度で釣り場に到着する。

鶴峠周辺には谷沿いの陰にわずかに雪が残っているが、気温はどんどん高くなる。 小菅に着いた頃には午前中にもかかわらず外気温は13度まで上がっていた。 漁協へ立ち寄り年券を購入する。 早速、禁漁支流玉川の出合から釣ることにした。

入渓して水温を測ると6度しかない。 これはドライは厳しいが、今日はテンカラの支度しかしていない。 多少沈めて誘うしかないかもしれないと思いつつ、釣り上がるとすぐに上流から下ってくる釣り人がいた。 ルアーマンである。 ダウンストリームで釣るのは自由だが、釣り上がる私にとっては迷惑な話である。 渓流釣りは基本釣り上がりなので、高速道路を逆走するのに似ている。

C&R区間は平日というのに釣り人がそこそこ入っている。 釣り人のいない白沢川へ行ってみたが、どうも川岸の土木工事をして川床を変えてしまっていて、流れまで砂利流れになってしまっていた。 源流大学周辺は水がきれいではないので、良型は居るがあまり釣りたくない。 仕方なく林道の源流に向かった。水温は変わらず6度。 水量は活性が高ければ言うことのない適水。 もしかしたら反応してくれるかもと、わずかな期待でドライフライを流すが無反応。 しばらく遡行しても無反応。 まだ深い溜まりに潜んでいるのだろうか。

ここで釣りのおじさんは黄昏て小休止。 おにぎりを頬張り、諦めないぞと気を取り直した。 こういう時期はやはり深い溜まりのある場所を狙おうと、流れの弱い水深のあるポイントを選んで毛鉤を流すと、ようやく1尾が毛鉤に反応した。 しかし食い損ねている。もう一度流すが二度は出ない。やはり渋い。

フトコロのある場所ばかり拾って毛鉤を投下しているとようやく20㎝程の山女魚が掛かってくれた。 初釣りの釣果はうれしい。 だいたい3月のドライフライは釣れないことの方が多い。 さすがにホッとした。

その後も毛鉤に反応した魚はもう1尾いたが、掛けることが出来なかった。 まだ動きがファジーで毛鉤に出ても咥えきれない様子。 間もなく石組み堰堤に着いたのでここで納竿することにした。 河畔林はまだ若芽も出ていないが、あと10日もすれば萌黄色の芽をいっせいに吹出すだろう。 その頃また来ることにしよう。

釣行日:2018/3/13 (火)

鶴峠周辺には谷沿いの陰にわずかに雪が残っているが、気温はどんどん高くなる。 小菅に着いた頃には午前中にもかかわらず外気温は13度まで上がっていた。 漁協へ立ち寄り年券を購入する。 早速、禁漁支流玉川の出合から釣ることにした。

入渓して水温を測ると6度しかない。 これはドライは厳しいが、今日はテンカラの支度しかしていない。 多少沈めて誘うしかないかもしれないと思いつつ、釣り上がるとすぐに上流から下ってくる釣り人がいた。 ルアーマンである。 ダウンストリームで釣るのは自由だが、釣り上がる私にとっては迷惑な話である。 渓流釣りは基本釣り上がりなので、高速道路を逆走するのに似ている。

C&R区間は平日というのに釣り人がそこそこ入っている。 釣り人のいない白沢川へ行ってみたが、どうも川岸の土木工事をして川床を変えてしまっていて、流れまで砂利流れになってしまっていた。 源流大学周辺は水がきれいではないので、良型は居るがあまり釣りたくない。 仕方なく林道の源流に向かった。水温は変わらず6度。 水量は活性が高ければ言うことのない適水。 もしかしたら反応してくれるかもと、わずかな期待でドライフライを流すが無反応。 しばらく遡行しても無反応。 まだ深い溜まりに潜んでいるのだろうか。

ここで釣りのおじさんは黄昏て小休止。 おにぎりを頬張り、諦めないぞと気を取り直した。 こういう時期はやはり深い溜まりのある場所を狙おうと、流れの弱い水深のあるポイントを選んで毛鉤を流すと、ようやく1尾が毛鉤に反応した。 しかし食い損ねている。もう一度流すが二度は出ない。やはり渋い。

フトコロのある場所ばかり拾って毛鉤を投下しているとようやく20㎝程の山女魚が掛かってくれた。 初釣りの釣果はうれしい。 だいたい3月のドライフライは釣れないことの方が多い。 さすがにホッとした。

その後も毛鉤に反応した魚はもう1尾いたが、掛けることが出来なかった。 まだ動きがファジーで毛鉤に出ても咥えきれない様子。 間もなく石組み堰堤に着いたのでここで納竿することにした。 河畔林はまだ若芽も出ていないが、あと10日もすれば萌黄色の芽をいっせいに吹出すだろう。 その頃また来ることにしよう。

釣行日:2018/3/13 (火)

Posted by nakano3 at

19:13

│Comments(0)

2017年07月28日

青森下北半島の釣り

月山登山で頂上を諦めて途中下山、その足でさらにみちのくを北へ進んだ。 秋田県から青森県に入ったところで日没、仕方なく大館で一泊。 このあたりにも素晴らしい渓流はゴマンとあるのだが、今回は琥珀さんのいる下北半島の最果てへ向かう。青森で三内丸山遺跡を見学しようとしたら、早朝は閉まっていて9時まで開かないという。仕方なく諦め、青森市内を抜けてから3時間でむつ市に到着。 しかしここからさらに1時間走る。車もあまり通らない最果ての国道で休憩していたら、なんと琥珀さんが車で脇を通っていった。 神がかり的な偶然で、追いかけて再会を喜んだ。 琥珀さんはまだ仕事なので、私は釣り場を聞いて単独で行ってみた。

入渓点が分からないので、廃道を上流へ進む。 どうも堰堤工事の時の作業道のようだ。 しかし藪は深く、途中倒木も多くて難儀した。 藪も腰高まで伸びている。 しばらく進んでから、もういいだろうと斜面を下って沢に入った。

水量は少なめだが、私の好きなタイプの沢だった。 こういう沢は侮れないことを、これまでの釣行で経験してきた。 落ち込みの水深は30㎝くらいしかないが、そこに岩魚が定位して集餌しているはず。

予想通り、小さな落込みから8寸岩魚が出てくれた。 この小さな沢としてはかなり大きな個体である。 そのあとも数カ所のポイントで1尾ペースで反応がある。 とてもいい沢だ。

しばらくして出てきたのは良型の山女魚。 さすがに岩魚よりも素早いライズだったが、混棲域では山女魚もさほど早い出をしなくなる。 水面の出方を見てからでもなんとか間に合う程度に感じた。 しかし、ここはスギノコ(山女魚の亜種)もいる地域である。 見た目は普通の山女魚だが、堰堤で陸封されているので、スギノコの可能性もゼロではない。うーん、自分にはわからない。

上流に進むと、不思議な模様の岩魚が出た。 山形県あたりでもまれに見るタイプの岩魚だが、小さな沢にいろんなのがいて面白い。 この辺でツ抜けていたが、もうカウントをしようなんて気は起らなかった。

今度は完全にアメマス系の岩魚だ。 いささか頭を抱えてしまった。 この沢は一体どうなっているんだ? 悩みながら脱渓点を後に、沢を下った。 琥珀さんに聞いてみると、この沢は漁業権のない沢らしい。 釣り人が放流したのか、堰堤工事で陸封されてしまったのか、この沢の現在の生態系がどうやってできたのかはわからない。 その夜は琥珀さん宅に泊めていただいた。 ありがたいことだ。

翌日の午前中は琥珀さんと一緒に同じ沢を釣った。 前日よりも気温が低下し、反応が渋くなった。 琥珀さんはフライもやればテンカラも餌釣りもなんでもこなす名人である。 私が何度も掛け損ねるのに、彼はきちんと釣果にしている。 さすがである。

最果ての沢というのは本当にいいもんだ。 それを堪能させてくれた琥珀さんには深く感謝したい。

釣行日:2017/7/27~28

入渓点が分からないので、廃道を上流へ進む。 どうも堰堤工事の時の作業道のようだ。 しかし藪は深く、途中倒木も多くて難儀した。 藪も腰高まで伸びている。 しばらく進んでから、もういいだろうと斜面を下って沢に入った。

水量は少なめだが、私の好きなタイプの沢だった。 こういう沢は侮れないことを、これまでの釣行で経験してきた。 落ち込みの水深は30㎝くらいしかないが、そこに岩魚が定位して集餌しているはず。

予想通り、小さな落込みから8寸岩魚が出てくれた。 この小さな沢としてはかなり大きな個体である。 そのあとも数カ所のポイントで1尾ペースで反応がある。 とてもいい沢だ。

しばらくして出てきたのは良型の山女魚。 さすがに岩魚よりも素早いライズだったが、混棲域では山女魚もさほど早い出をしなくなる。 水面の出方を見てからでもなんとか間に合う程度に感じた。 しかし、ここはスギノコ(山女魚の亜種)もいる地域である。 見た目は普通の山女魚だが、堰堤で陸封されているので、スギノコの可能性もゼロではない。うーん、自分にはわからない。

上流に進むと、不思議な模様の岩魚が出た。 山形県あたりでもまれに見るタイプの岩魚だが、小さな沢にいろんなのがいて面白い。 この辺でツ抜けていたが、もうカウントをしようなんて気は起らなかった。

今度は完全にアメマス系の岩魚だ。 いささか頭を抱えてしまった。 この沢は一体どうなっているんだ? 悩みながら脱渓点を後に、沢を下った。 琥珀さんに聞いてみると、この沢は漁業権のない沢らしい。 釣り人が放流したのか、堰堤工事で陸封されてしまったのか、この沢の現在の生態系がどうやってできたのかはわからない。 その夜は琥珀さん宅に泊めていただいた。 ありがたいことだ。

翌日の午前中は琥珀さんと一緒に同じ沢を釣った。 前日よりも気温が低下し、反応が渋くなった。 琥珀さんはフライもやればテンカラも餌釣りもなんでもこなす名人である。 私が何度も掛け損ねるのに、彼はきちんと釣果にしている。 さすがである。

最果ての沢というのは本当にいいもんだ。 それを堪能させてくれた琥珀さんには深く感謝したい。

釣行日:2017/7/27~28

Posted by nakano3 at

21:00

│Comments(0)

2017年06月24日

今年はゆっくり、小菅川でスタート

2017年の釣行は夏になってからになってしまった。2月に二人目の孫が生まれ、5月に3人目の孫が出てきたので、とてもとても釣りどころではなくなってしまったのである。6月も下旬になりようやく落ち着いてきたのと、釣り仲間があちこちで釣果を上げた報告を聞いて居ても立っても居られなくなったというのが正直かもしれない。

ただ世田谷の自宅を出たのは9時半だったので、小菅村に到着したのは昼を回って12時半になっていた。それにしても東京は渓流までのアプローチに時間がかかる。 週末の高速道路の渋滞がその主な要因なのだが、今回は中央道を走っても所要時間は変わらないのでずっと一般道を走った。

小菅フィッシングビレッジについて事務所で釣り券を買う。 C&R区間は魚は濃いが釣り人のモラルが気に入らないのでほとんど入らない。 今回も迷わず源流へと向かった。ところが入渓点にはすべからく車が止まっている。「練馬」「所沢」「多摩」「品川」、どう見てもみんな釣り人の車である。 仕方なく観光地でもある雄滝の下を釣ることにした。 最奥の駐車スペースに車を止めて準備をしていると、大阪から来たという滝マニアのおっさんと同じタイミングで遊歩道に入ることになってしまった。滝までのルートを案内して、私は斜面を下った。

降りてみるとあちこちの岩にまだ濡れた釣り人の足跡が残っている。 まあ午前中の足跡だろうと楽観視して毛鉤を打つ。 反応はなかなかない。 やはりプレッシャーでまだ用心深いのだろう。

しばらくして竿抜けの巻き返しで小さな岩魚が出た。 ここの魚は黒系の毛鉤よりもカディスによく反応する。 ただ釣りをしているとしばしばそばの遊歩道を滝見のハイカーが通る。 まるでギャラリーのように釣りを横目で見ていく。

遊歩道なのでこんな立派な木橋まで掛けられているが、一部岩を越えなければならない場所もある。ハイカーが歩くので魚もやはり警戒気味になる。 それでも釣るのが瀬音の釣り人だという自負をもって頑張るが、なかなかうまくいかない。

何とか3尾の小さめの岩魚が遊んでくれた。 そうこうしていると、何組目かのハイカーに普段は見かけないグループが来た。 若いママさんが小さな娘を二人連れて滝を見に来たようだ。 ママはパンプス、娘たちはサンダルという軽装。 ちょっとこの先は厳しいので、そこだけ注意するようにと案内する。 子供たちはこんな山奥の沢で不思議な装束のおっさんを初めて見たのだろうか、見て見ぬふりみたいな感じだった。 孫娘とそれほど違わない年齢だったので、私はしばらく見守っていた。

滝を見て下ってきた子供たちは行きとは違って笑顔で挨拶をしてくれた。 ママさんもとても丁寧に礼を言ってくれた。 ギャラリーのある釣りも悪くないなと思った。 滝下辺りはまったく反応がなく、私もしばし滝を見て気持ちのいい沢風を味わった。

滝も素晴らしいが、右岸の岩壁の迫力が好きである。滝自体は見ても分かるように、男根信仰のシンボルとなっている。滝見台の説明には次のように書かれている。

雄滝: 「雄滝」は昔、大きい滝の「大滝」または「魚留の滝」とも呼ばれ、この滝よりも上流には魚がいないと言われてきた。 雄滝の上流には、大菩薩連峰の「石丸峠」があり、昔時甲州との交易場として多くの人々が行き交っていた。この峠には石で作られた男性のシンボルが祭られ、「石磨羅峠」と呼ばれていた。 この峠から流れ出る水は、小菅川の本流となり、この雄滝に注いでいる。 ここで初めて一筋の水が左右に別れる。 また古来この滝は男性のシンボルに似ていることから「雄滝」とも呼ばれ、神秘的な力があると言われている。 滝のしぶきにかかると男子の精力増強に役立ち、さらに子宝に恵まれない方が参拝するとご利益があると言われている。」

小さな娘さんに「なんて書いてあるの?」と聞かれたら困るだろうな。

2017年6月24日(土) 13:00~15:00 釣行

ただ世田谷の自宅を出たのは9時半だったので、小菅村に到着したのは昼を回って12時半になっていた。それにしても東京は渓流までのアプローチに時間がかかる。 週末の高速道路の渋滞がその主な要因なのだが、今回は中央道を走っても所要時間は変わらないのでずっと一般道を走った。

小菅フィッシングビレッジについて事務所で釣り券を買う。 C&R区間は魚は濃いが釣り人のモラルが気に入らないのでほとんど入らない。 今回も迷わず源流へと向かった。ところが入渓点にはすべからく車が止まっている。「練馬」「所沢」「多摩」「品川」、どう見てもみんな釣り人の車である。 仕方なく観光地でもある雄滝の下を釣ることにした。 最奥の駐車スペースに車を止めて準備をしていると、大阪から来たという滝マニアのおっさんと同じタイミングで遊歩道に入ることになってしまった。滝までのルートを案内して、私は斜面を下った。

降りてみるとあちこちの岩にまだ濡れた釣り人の足跡が残っている。 まあ午前中の足跡だろうと楽観視して毛鉤を打つ。 反応はなかなかない。 やはりプレッシャーでまだ用心深いのだろう。

しばらくして竿抜けの巻き返しで小さな岩魚が出た。 ここの魚は黒系の毛鉤よりもカディスによく反応する。 ただ釣りをしているとしばしばそばの遊歩道を滝見のハイカーが通る。 まるでギャラリーのように釣りを横目で見ていく。

遊歩道なのでこんな立派な木橋まで掛けられているが、一部岩を越えなければならない場所もある。ハイカーが歩くので魚もやはり警戒気味になる。 それでも釣るのが瀬音の釣り人だという自負をもって頑張るが、なかなかうまくいかない。

何とか3尾の小さめの岩魚が遊んでくれた。 そうこうしていると、何組目かのハイカーに普段は見かけないグループが来た。 若いママさんが小さな娘を二人連れて滝を見に来たようだ。 ママはパンプス、娘たちはサンダルという軽装。 ちょっとこの先は厳しいので、そこだけ注意するようにと案内する。 子供たちはこんな山奥の沢で不思議な装束のおっさんを初めて見たのだろうか、見て見ぬふりみたいな感じだった。 孫娘とそれほど違わない年齢だったので、私はしばらく見守っていた。

滝を見て下ってきた子供たちは行きとは違って笑顔で挨拶をしてくれた。 ママさんもとても丁寧に礼を言ってくれた。 ギャラリーのある釣りも悪くないなと思った。 滝下辺りはまったく反応がなく、私もしばし滝を見て気持ちのいい沢風を味わった。

滝も素晴らしいが、右岸の岩壁の迫力が好きである。滝自体は見ても分かるように、男根信仰のシンボルとなっている。滝見台の説明には次のように書かれている。

雄滝: 「雄滝」は昔、大きい滝の「大滝」または「魚留の滝」とも呼ばれ、この滝よりも上流には魚がいないと言われてきた。 雄滝の上流には、大菩薩連峰の「石丸峠」があり、昔時甲州との交易場として多くの人々が行き交っていた。この峠には石で作られた男性のシンボルが祭られ、「石磨羅峠」と呼ばれていた。 この峠から流れ出る水は、小菅川の本流となり、この雄滝に注いでいる。 ここで初めて一筋の水が左右に別れる。 また古来この滝は男性のシンボルに似ていることから「雄滝」とも呼ばれ、神秘的な力があると言われている。 滝のしぶきにかかると男子の精力増強に役立ち、さらに子宝に恵まれない方が参拝するとご利益があると言われている。」

小さな娘さんに「なんて書いてあるの?」と聞かれたら困るだろうな。

2017年6月24日(土) 13:00~15:00 釣行

Posted by nakano3 at

16:37

│Comments(0)